Last Updated on 2023年7月19日 by カメさん

こんにちは!看護師のカメさん(@49_kame)です。

この記事は10分~20分程度で読めます。

今回は「研究計画書」「研究依頼文書」「研究説明文書」「同意書」「同意撤回書」の書き方について解説するよ!

この記事では研究計画書で書くべき基本的項目を紹介しています。ただし倫理審査に提出するためには更に細かい項目の記載が必要となります。

倫理審査に必要な計画書は、所属施設が推奨しているフォーマットが用意されていることが多いため確認しましょう。

量的な研究では統計解析のために膨大なデータ(アンケート調査のデータなど)を入力する作業が必要となります。また、質的研究ではインタビューデータ等の音声データを文字起こしする作業が必須です。これらの作業は単純作業ですが、多大な労力と時間を要します。また正確性も重要になります。そのため、データ入力を専門業者や文字起こし有料サービスに依頼することも1つの選択肢だと思います。

興味のある方は【アンケート調査のデータ入力は代行業者にお任せ】研究データのデータ入力代行業者を探すならEMEAO!(エミーオ)がおすすめ! ・ 【インタビュー調査の文字起こしとは?】文字起こしは専門業者にお任せ!「おすすめの文字起こし有料サービスを紹介するよ」で紹介しているので良かったら参照してください。

「研究計画書」「研究依頼文書・研究承諾書」「研究説明文書」「同意書」「同意撤回書」のフォーマット(カメさん作成)

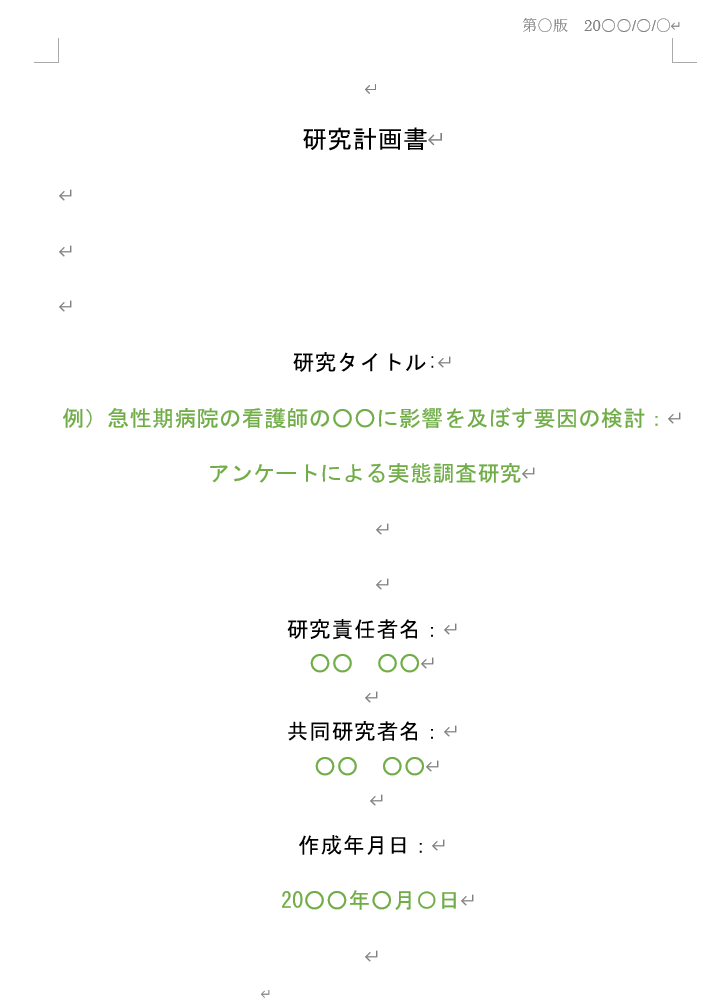

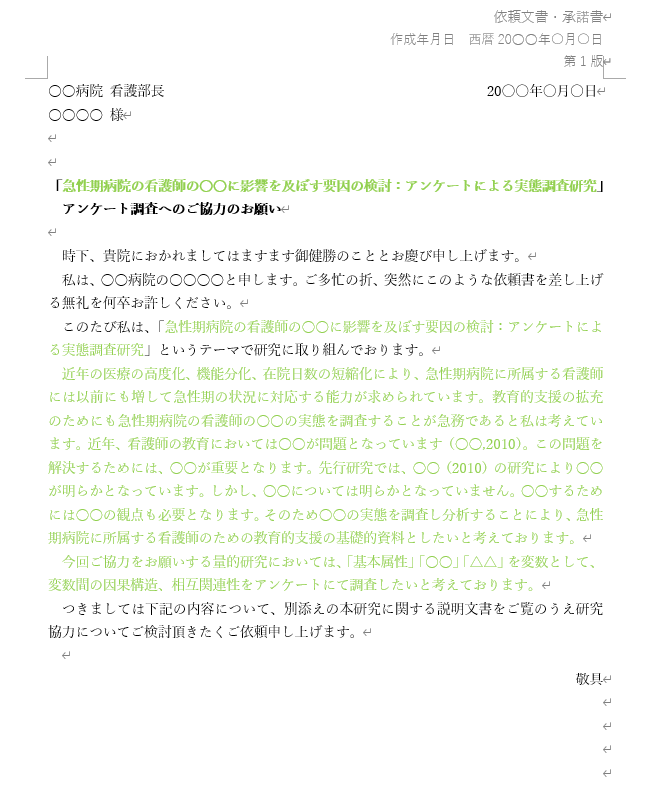

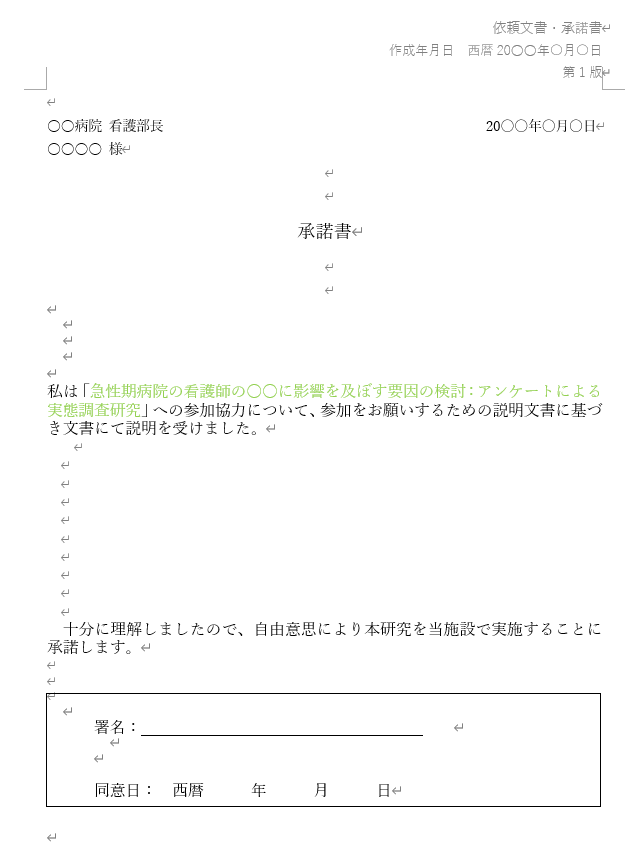

下記はカメさんの作った「研究計画書」「研究依頼文書」「研究説明文書」「同意書」「同意撤回書」のフォーマットです。「研究計画書」「研究依頼文書・研究承諾書」は例として、アンケート調査の内容を載せています。また「研究説明文書」「同意書」「同意撤回書」には例としてインタビュー調査の内容を載せています。良かったら使ってください。

ちなみにアンケート調査とインタビュー調査については、詳しく下記の記事にまとめています。良かったら参照してください。

研究計画書のフォーマット

研究依頼文書・研究承諾書のフォーマット

研究説明文書のフォーマット

同意書のフォーマット

同意撤回書のフォーマット

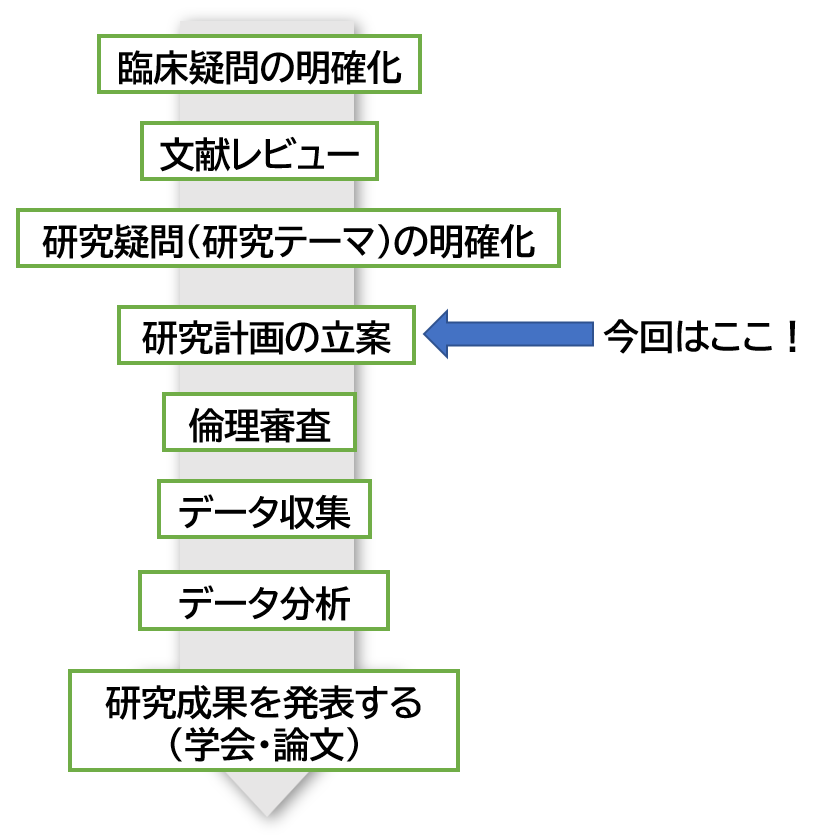

「いつ」研究計画書を書くの?

まずは研究全体の流れについて解説します。

研究は以下の流れで行います。

つまり、研究計画書を作成するのは研究テーマが決定した後です。

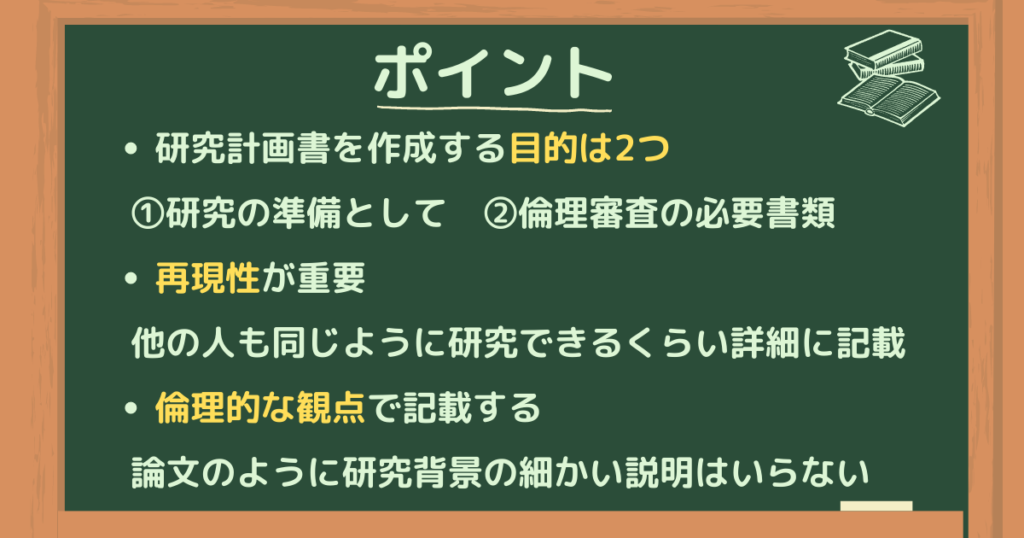

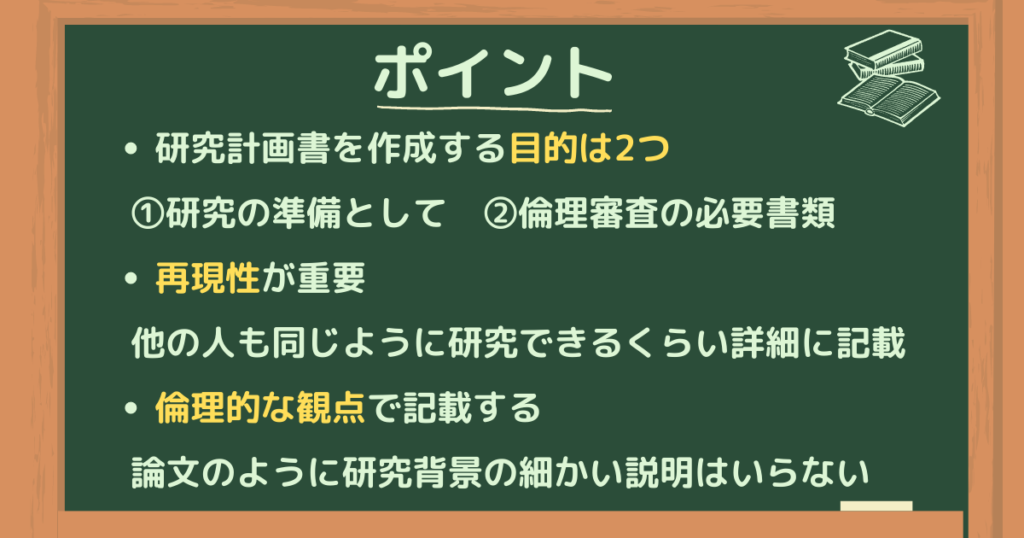

「なぜ」研究計画書を書くの?

研究計画書の1番の目的は適切な研究の準備のためです。

また、院内の研究倫理審査委員会の審査を受けるときに必要となります。研究計画書を提出して「研究計画に倫理的な問題がない」と承認を得てから、実際の研究へと進みます。

研究の準備として、かつ倫理審査に提出できる計画書を作成すれば一石二鳥です。

倫理審査の審議では何が重要視される?

倫理審査の審議では、「研究の科学性(研究方法の妥当性)」「倫理的妥当性」「なぜ、その研究を行うのか」が重要視されます。そして、倫理委員会には様々な分野の方が参加しており、自分が行う研究に関する専門家がいないことも多くあります。そのため、専門用語を使いすぎずに研究の概要を説明することが重要です。

その研究分野について何も知らない人が「なんで?」「どうして?」と感じた疑問を答えることができる研究計画書が良い計画書だと思うよ。

倫理審査に関しては下記の記事でまとめているので良かったら参照してください。

今回は最低限必要な研究計画書の項目について解説するよ。倫理審査の際に必要な研究計画書の項目については、ページ下部に記載しているので参照してね。

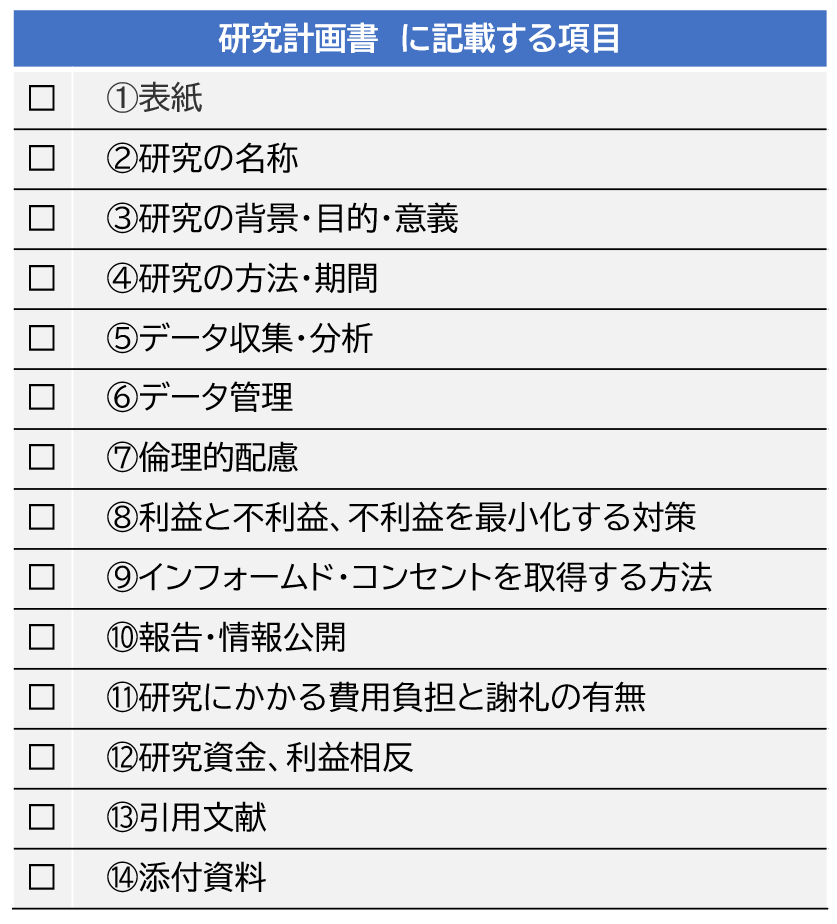

研究計画書の具体的な書き方

研究計画書には一般的に下記のような項目を記載することが求められます。

一般的な研究計画書のフォーマットを作成したから参考にしてね。でも倫理審査に提出するのであれば所属施設のフォーマットを必ず確認しよう。

前述しましたが、下記がカメさんの作った「研究計画書のフォーマット」です。例として、看護師の研究で多いアンケート調査の内容を載せています。

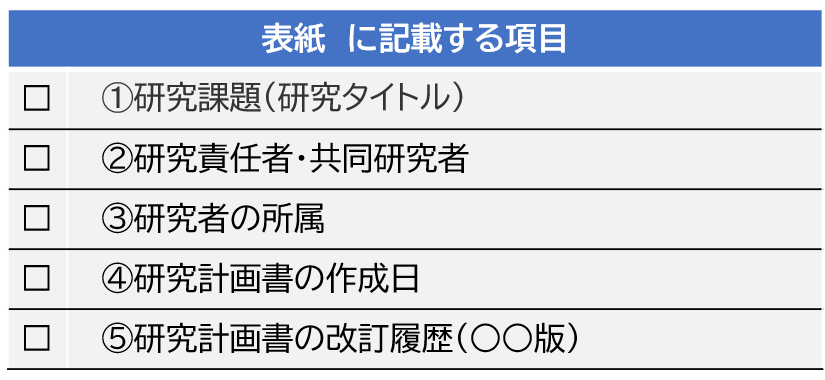

表紙

表紙には以下の項目を記載します。

所属する施設の倫理委員会が提示している研究計画書のフォーマットによっては、表紙を使用しない場合もあります。所属施設の規則を確認するようにしましょう。

例えば下記のような表紙を作成することが一般的です。

研究の名称

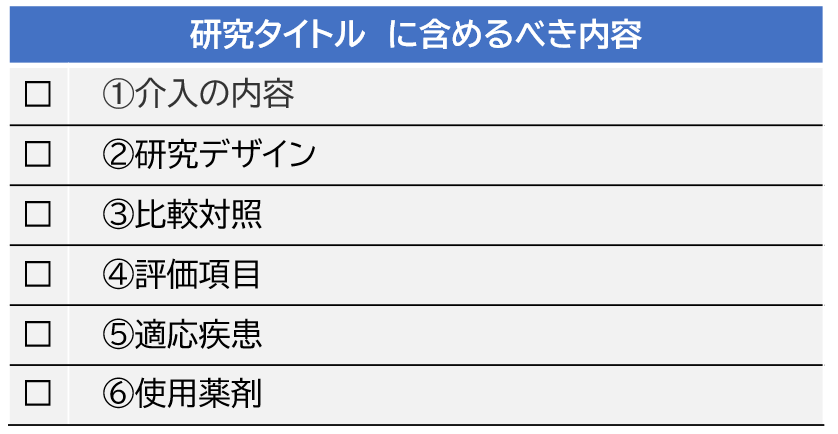

これは研究のタイトルのことです。以下の内容が一目で分かるようなタイトルが理想です

例えば、「大学病院看護師を対象とした看護実践能力尺度と職場環境尺度の関係:アンケートを用いた横断研究」であったり、「がん患者に対するアロマを用いた手浴による不安改善効果:準ランダム化比較試験」など、一目で研究の内容が分かるタイトルが理想です。

研究の背景・目的・意義

研究の背景・目的・意義の大項目には、それぞれ以下の小項目を記載します。

研究の背景

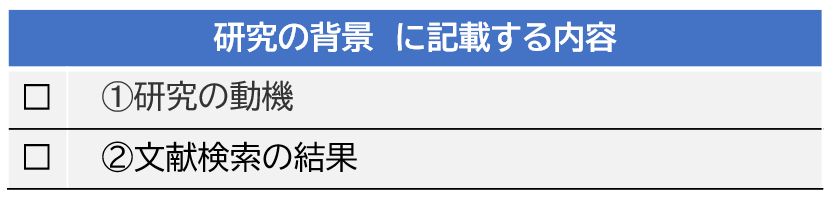

研究の背景では研究を計画するに至った経緯と、解決しようとする問題点を記載します。

研究の背景には以下の内容を記載しましょう。

研究の動機

なぜこの研究を行おうと思ったのかを記載します。

研究を行おうと思ったきっかけであったり、研究の必要性を具体的に記載しましょう。

研究の動機を記載するためには、研究のきっかけとなった臨床疑問を明確にすることが重要です。臨床疑問について詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

【臨床疑問(クリニカルクエスチョン)と研究疑問(リサーチクエスチョン)とは?】看護研究の疑問を解決

文献検索の結果

臨床疑問について文献レビューした結果を完結に記載しましょう。

特に、何が明らかになっていて何が明らかになっていないのかを記載することがポイントです。

臨床疑問についての「社会的な動向」や、「先行研究(過去にどのような研究が行われたか、明らかにされていることとされていないこと)」を明確に記載(文献レビューの結果)し、研究を行う必要性を示しましょう。

文献検索(文献レビュー)について詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

文献レビューを行うことで、研究計画の合理性・妥当性を示すことができるよ!

論文の引用について

背景では論文や学会報告を引用して、研究の合理性・妥当性を説明します。その際には、報告されている内容を具体的に示します。研究結果の数値も併せて記載することが理想です。引用した資料は、研究計画書の最後の「引用文献」に記載しましょう。

文献の引用については下記の記事で詳しくまとめています。よかったら参照してください。

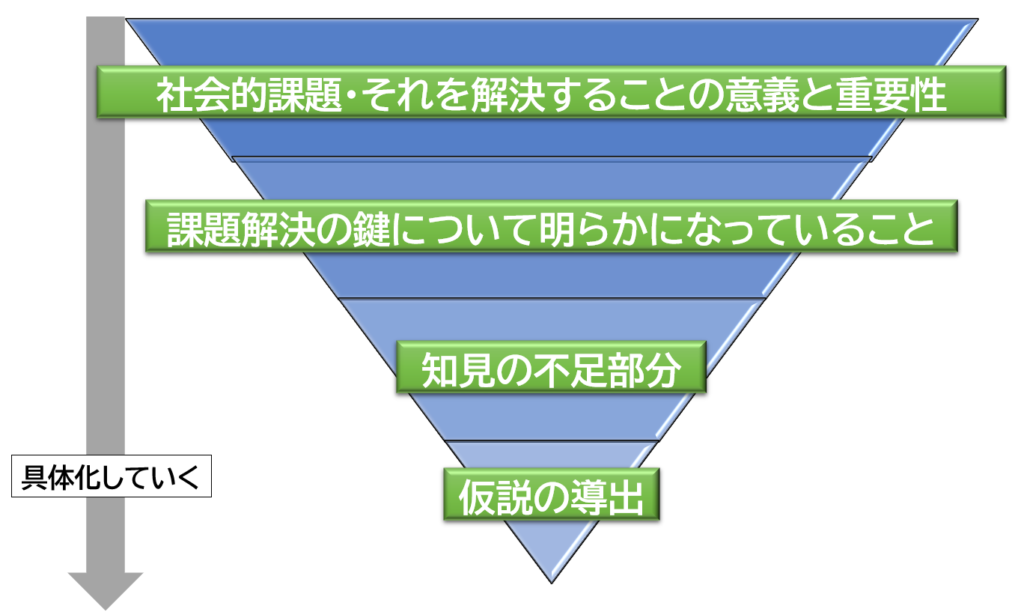

背景では、社会的な状況のような大きなことから書き始めて、だんだんと研究の内容に寄せて具体的にしていくことがポイントだよ。

具体的には、導入として、「社会的課題とそれを解決することの意義と重要性」を記載し、その後で「課題解決の鍵について明らかになっていること」と、「知見の不足部分」を記載します。これは仮説を導出することに繋がります。

背景では、色々な内容を盛り込みすぎないように注意しよう。勉強してきたことを書きた気持ちもわかるけど、書くべき内容を選別して、論文を書く時の考察に残しておこう!

研究目的

研究目的には研究で明らかにしようとしていることを記載します。

研究背景では、研究の基礎となる臨床疑問及び臨床疑問についての文献レビューの結果を記載しました。その結果をP I(E)COで整理することにより研究疑問(研究で明らかにしたいこと)、研究目的が特定されます。

P I(E)COでまとめた内容を、「〜における〜を明らかにすること」「〜の効果を比較検討すること」などの形に整えると研究目的になります。

P I(E)COを用いた研究疑問の特定方法については下記の記事に詳しく記載しています。興味のある方は参照してください。

研究目的は研究の基盤となるものだから、論文では研究の目的と結論の一貫性が評価されるよ。研究目的を研究の道標にできるように熟考しよう。

研究の意義

研究の意義では、なぜこの研究が必要なのかを簡潔に記載します。背景で記載した文献レビューの内容を踏まえて考えましょう。

この研究を行うことで看護学にどのような新たな知見を見いだせるのか、また臨床にどのような貢献ができるのか記載します。

例えば、「〜が明らかにできる」「〜の教育の資料にできる」など簡潔に記載しましょう。

この研究をやることでこんな良いことがあるんだよということをアピールしよう!

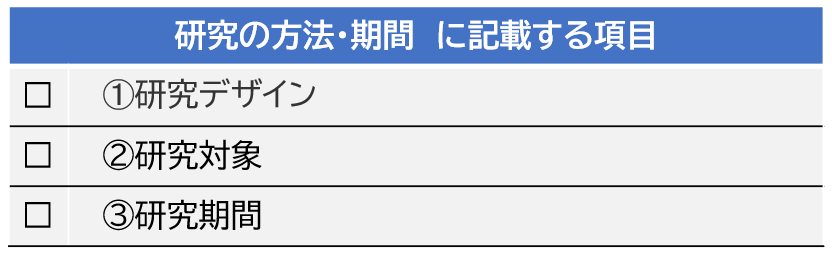

研究の方法・期間

研究の方法及び期間には以下の項目を記載します。

ここは研究実施の肝になる部分だから具体的に丁寧に記載しよう。研究方法を事前に明確にすることで、研究の再現性が高まるよ!つまり良い研究計画ってことだね。

研究デザイン

研究目的の項目では、PI(E)COを使用して研究疑問を明確にしました。ここではPI(E)COを実現することのできる研究デザインを検討します。

自分の研究疑問が、どの段階の研究なのかを明確にした上で研究デザインを決定しましょう。

例えば実態を調査する必要があるのか、もしくはある程度、仮説が明確になっており、それを実験する研究なのか等です。

研究デザインにはどんなものがあるの?

研究デザインには前向きか後ろ向きか、質的か最的か、症例集積研究か実験研究かなど様々な種類、表現方法があります。詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

【研究デザインとは?】看護師必読「研究デザインの分類を理解しよう!」

研究デザインの名称以外に記載することは?

研究デザインの項目では、デザインの名称以外にも、その研究デザインを採用した理由や根拠、ランダム化の方法(実験研究の場合)を記載します。

特に質的研究の場合は科学的妥当性を示すためにも、採用するデザインに関する参考文献を記載することが推奨されているよ。

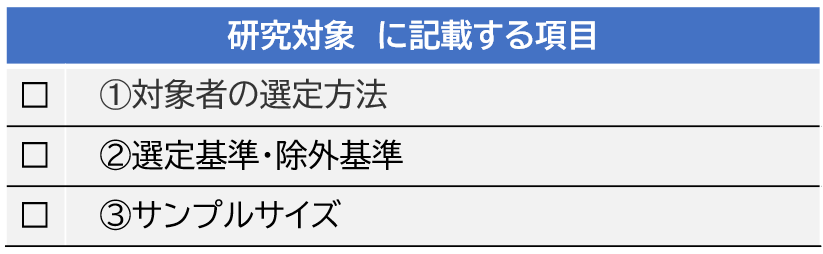

研究対象

研究対象には以下の項目を記載します。

どのような人を対象に研究を行うかを明確に記載しよう

対象者の選定方法

まずは対象者の選定方法です。対象は誰なのか、いつ・どこで選定するかを具体的に記載しましょう。

例えば下記のように具体的に記載します。

対象:A大学院B病棟の新人看護師

調査日:2022年○月○日

調査場所:A大学病院 臨床講義室

選定基準・除外基準

誰を研究対象とするか、誰を研究対象としないのかを具体的に記載します。

選定基準

研究目的に適した対象を選定するための条件を具体的に記載しましょう。

例えば、

年齢(20-30歳とか)、看護経験年数(新人看護師とか)、所属部署(集中治療系とか)、保有資格(認定看護師とか)、○○の経験(教育担当の経験とか)、研究に同意している

など、具体的に記載しましょう。

除外基準

研究目的に適せず、研究結果にバイアスがかかるような対象を事前に除外しましょう

例えば選定基準と同様に、年齢や看護経験年数等の条件を記載します。

「選定基準と反対の条件以外はありません」とだけ記載する場合もあるよ。そうすると簡単でいいね。

サンプルサイズ(対象人数・n数)

サンプルサイズ(対象人数・n数)とは研究目的を達成するために必要な人数のことです。多すぎず少なすぎない、妥当な人数を設定する(明確な根拠を示した上で)ことが倫理的にも重要とされています。

特に量的研究においては、対象人数を統計的に算出することが必須となります。

対象人数の算出は、「主要評価項目の解析方法」や「効果量」「αエラーと検出力(1-βエラー)」などを用いて算出します。また疫学的基盤や、先行研究も加味して設定することが重要です。

サンプルサイズ(対象人数)の算出についての詳細は下記の記事にまとめています。興味のある方は参照してください。

疫学とは?

疫学とは、集団で発生する病気の要因や分布などを調査する学問のことです。個人ではなく集団を対象とした研究です。

病気の流行状態、予防方なども研究します。

災害や交通事故、生活習慣病なども研究対象になるよ。

研究期間

研究期間とは、研究目的を達成するために必要となる期間のことです。

研究期間は開始日と、データ収集期間、終了日を考えましょう。

開始日とは倫理審査の認定を受けた後のことです。

データ収集期間とは、対象者からデータを収集する期間です。

終了日とは、研究発表や論文の投稿が終了する予定のことです。

上記を検討した上で、

「倫理審査認定後から20○○年○月○日まで」のように記載しましょう。

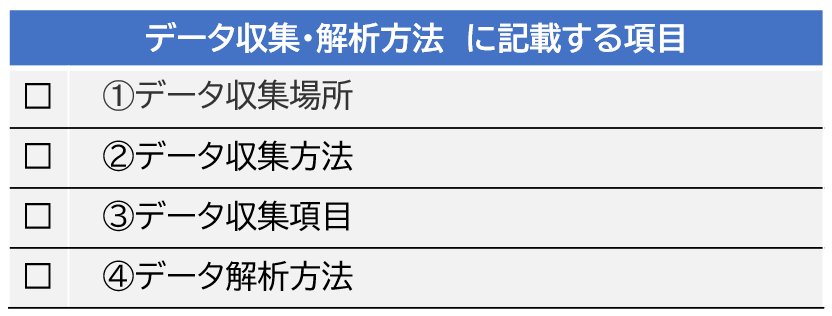

データ収集・解析方法

研究のデザインと対象が決まったので、ここからは「どのようにデータ収集を行うのか」「どんなデータを収集するのか」「収集したデータをどのように分析するのか」を具体的に検討します。

データを取り直すのは難しいから、事前の計画が重要になるよ!また分析方法を考慮したデータの設定も重要だね。

データ収集・解析方法には以下の項目を記載しましょう。

データ収集場所

データ収集を行う場所を記載しましょう。

かっこいい言い方をするなら研究フィールドだね

データ収集を行う施設名、病院名、部署名について正式名を記載します。実験研究の場合は、データ収集場所の環境情報(気温等)を具体的に記載しましょう。

例えば、「A大学病院A病棟」などと記載します。

論文や学会発表ではプライバシー保護に注意

倫理審査に申請する際の研究計画書ではプライパシー保護のためA病院やA病棟など、正式名称を隠す必要があるため注意してください。

データ収集方法

データをどのように収集するかを具体的に記載しましょう。

データ収集方法は「アンケートによるデータ収集」や、「電子カルテからデータを収集」「インタビューによるデータ収集」など様々です。

どのような手順でデータ収集を行うのか、他人が計画書を読みながら同じように実施できるように記載することがポイントです。

例えば、Googleフォームを使用してアンケートを行う手順や、参加観察を行う際の手順・日程を詳細に記載するなど、計画している内容を細かく記載しましょう。

これを再現性と言うよ。研究結果の妥当性を示すために重要だよ。

データ収集項目

どのようなデータを収集するのかを記載しましょう。研究の目的を達成するために必要な項目を検討します。

研究対象への負担も考えて最低限のデータ収集項目とすることが理想です。

データ収集項目とは?

データ収集項目とは、基本属性(年齢、性別、看護経験年数、所属部署など)やアンケートに使用する尺度(例えば職場環境尺度のようなもの)などです。

電子カルテからデータを収集する場合には、収集項目(年齢、性別、疾患名、現病歴、血液データの項目、家族背景、看護記録、転倒歴など)を詳細に記載しましょう。

また尺度を使用する場合は、尺度開発の先行研究はあるのか、それとも独自で作成したものなのか、どのような評価指標か(当てはまる5〜当てはまらない1の5段階で評価)など、初めて見る人でも概要が分かるように詳細を記載しましょう。

質的研究であれば、面接法の際のインタビュー内容や、参加観察法の際の観察項目を記載する必要があります。

尺度やアンケート調査に関しての詳細は下記の記事でまとめています。興味のある方は下記を参照してください。

質的研究における面接法や参加観察法については下記の記事で詳しく解説しています。興味のある方は参照してください。

研究計画書は添付資料も重要

研究計画書では、研究の準備のためにも実際に使用する資料を添付することが重要となります。

研究で使用するアンケート用紙やインタビューガイドがあれば添付しましょう。

電子カルテからデータ収集する場合にはデータ収集用紙(収集するデータの項目が書かれた用紙)を添付しましょう。

「主要評価項目」と「副次評価項目」の設定

研究目的を達成するために、いくつかの評価指標を使用しますが、本研究における主要評価項目と副次評価項目を明確にすることが適切な研究計画の鍵となります。

主要評価項目とは?

主要評価項目(primary endpoint/primary outcome)、この研究で最も明らかにしたい評価項目です。なぜこの研究でその主要評価項目を採用したのかの根拠も記載しましょう。

主要評価項目は1項目のみ設定する事が推奨されています。

検定の多重性に注意

複数の主要評価項目を設定する場合には、αエラー(αエラーとは「本当は差が無い」のに「差がある」と言ってしまう間違いのこと)を考慮する必要があります。なぜかと言うと、統計学的検定を複数回実施すると、検定結果が有意になる確率が増大してしまう(例えばp値が0.05未満になりやすい)からです。これは複数指標について検定を行う際にも当てはまります。

そのため、複数指標を扱う場合はボンフェローニ法を使用して基準となるp値を低く設定するなどの調整が必要となります。

まあとにかく、主要評価項目は1つにしよう

副次評価項目とは?

副次評価項目(secondary endpoints/secondary outcome)は、主要評価項目の補足や、主要評価項目とは異なる視点で有効性を評価する指標です。

副次評価項目は複数設定しますが、よく検討して必要最小限としましょう。

データ解析方法

収集したデータをどのように分析するかの計画を記載します。

データ収集後に分析方法を考えると、データの過不足が生じる可能性があります。そのため、事前に分析方法を考え、確実なデータ収集項目を計画しましょう。

データ分析の項目には、統計解析や質的分析方法を記載します。

量的研究では、記述統計や推測統計(t検定など)について具体的な方法を記載します。例えば、どのような分析方法で、正規性を確認し、どのような分析方法で有意差を確認するのか。また有意差の基準の値はどうするかなどを詳細に記載します。

統計解析の方法に関しては以下の記事にまとめています。良かったら分析方法を記載する際の参考にしてください。

質的研究でも同様に、収集したデータをどのように分析するかを詳細に記載します。例えば、面接法により逐語録を作成する場合などは、逐語録からカテゴリー化を行う手順や、カテゴリー化したものを分析する方法などを記載します。

質的研究の分析方法については下記の記事にまとめているため、良かったら参考にしてください

分析方法についても再現性(他の研究者も同様に実施できる)を意識して詳しく記載しよう。分析方法が曖昧だと結果の妥当性も怪しくなるよ。

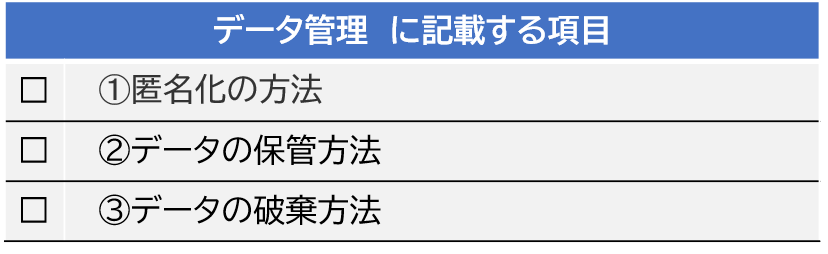

データ管理

ここではデータの管理方法について記載します。

データの管理については下記の項目等を記載します。

データの管理は適正な研究においてとても重要。倫理審査でも厳しくチェックされるよ。

匿名化の方法

研究対象者個人が特定されないために、どのように匿名性を確保するのかを記載します。

匿名性を確保する方法には、研究で用いる番号(対象者No.)を使用したり、無記名でアンケートを行うなどの方法があります。

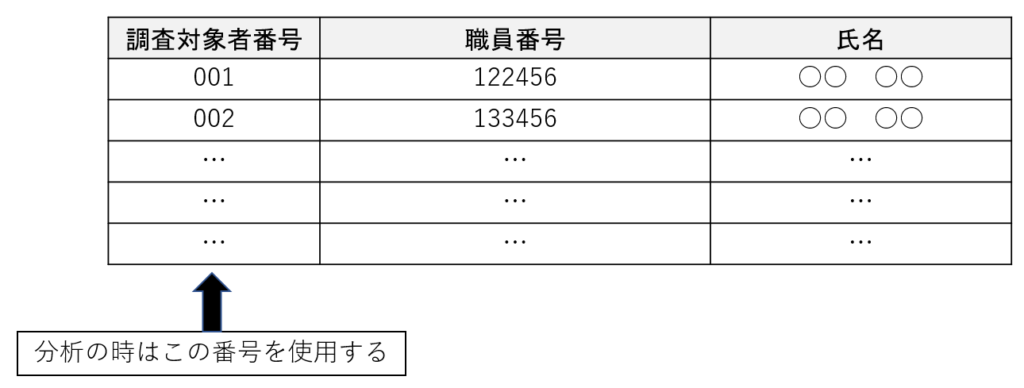

連結可能データと連結不可能なデータの明記も忘れずに

連結可能データとは、必要時に個人が識別できるデータのことです。つまり「対象者N o.」と「生年月日や氏名、職員番号等」が連結しているデータです。

分析の時は「対象者N o.」を使用して、前後比較で同じ対象にアンケートを配りたい時とかに個人情報を参照したりするよ。

一方で連結不可能データとは、それだけでは個人が特定できないデータのことです。

データの保管方法

収集したデータを、どのように保管するのかを記載します。

例えば、○○の研究室の鍵付きロッカーに保管するなど、具体的な場所を記載しましょう。保管先は鍵付きが望ましいとされています。

また、収集したデータをコンピュータ上で管理する場合は、保管先のコンビューターを記載しましょう。例えば、パスワード付きのUSBや、○○のクラウドサービスなど保管参先を明記しましょう。

最近のクラウドサービスはセキュリティーもしっかりしてるから、下手にUSBを持ち歩いて無くすより良いかもね。

またデータ漏洩を防ぐ計画として「分析をする際はインターネットに接続していないコンピューターを使用する」等を記載しておきましょう。

連結可能データの管理方法は?

連結可能データについて上記で解説しました。ここでは連結可能データの取り扱い(管理方法)について解説します。

連結可能データは、連結表を用いてデータ管理を行います。連結表とは、例えば下記のような対象者Noと個人情報が紐づけられている表のことです。

連結可能データを分析担当者(研究責任者や研究代表者、研究協力者等)が管理すると、分析の際に個人情報が分かってしまいます。そのため対象者No.を設定した意味が無くなります。

そのため分析担当者以外にデータ管理者を設定して、データ管理者が連結表を保持する必要があります。研究責任者や研究協力者と同様に、データ管理者の所属と氏名も計画書の最後に明記しましょう。

連結不可能データの場合は、連結表による管理は必要ないよ。

データの破棄方法

データをいつまで保管し、どのように破棄するかを記載します。

研究に使用したデータは原則とし5年間保存する必要があります(人を対象とする医学系研究に関する倫理指針)。そのため研究終了後、研究に関わる資料(同意書やアンケートデータ、連結表、インタビューデータ等)を5年間保存する旨を記載します。

保管期間後のデータの破棄方法についても具体的に記載します。例えば、保管期間終了後にUSB内のデータを速やかに削除する旨や、紙データをシュレッターで破棄することなどを明記します。

データの二次利用について

データの二次利用とは、今回の研究で得られたデータを、別の研究で使用することです。

研究対象の負担軽減にもなるから、悪いことでは無いよ

研究計画書には、今回の研究で得られたデータを別の研究で二次利用する可能性があるかどうかを記載する必要があります。

「データの二次利用について」という項目を作成して、データの二次利用の可能性を記載しましょう。そしてデータの二次利用の可能性がある時には、「倫理委員会の承認を得た上でデータの二次利用を行う」と明記しましょう。

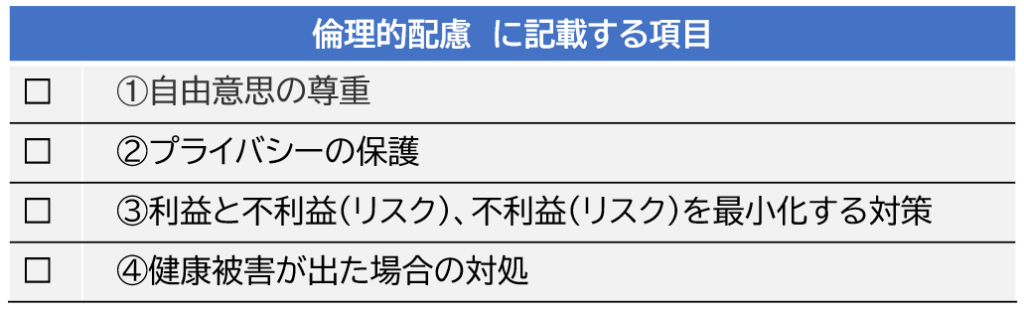

倫理的配慮

ここでは研究を実施する際の倫理的配慮を記載します。

具体的には下記の項目を記載します。

倫理的に適正な研究を行うために肝となる部分だね。

自由意思の尊重

研究対象者の自由意志を尊重することを明記します。

研究参加への参加が自由意思であること、また一度研究に参加しても取り消す自由があることを記載するのが一般的です。

どのように同意を取るのか(同意書など)、同意撤回する場合はどのような手続きになるか(同意撤回書など)についても具体的に記載しましょう。

プライパシーの保護

研究対象のプライバシーをどのように保護するかを具体的に記載します。

研究対象者個人が特定されないように、どのようにデータを収集するのか等を記載します。つまり守秘義務に関する項目です。

例えば、「個室環境が保たれた場所でインタビュー調査を行う」であったり「無記名でアンケート調査を行う」などです。

利益と不利益、不利益を最小化する対策

この研究に参加した場合の、研究対象者の利益(効果)と不利益(リスク)を記載します。また、不利益を最小にするための対策も明記します。

予測される利益(効果)

この研究に参加することによる研究対象者の利益を記載します。

研究対象者の利益とは例えば「○○改善の効果が期待される」などです。

また研究によっては目立った利益が無い場合もあります。そのような時は「本研究は既存の診療情報を用いるため、研究対象者に利益は発生しない。」等と記載します。

利益が無い場合であっても、最後に「研究成果により○○の進歩に貢献できる可能性がある。」とか書いとくと印象が良いよ。

予測される不利益(リスク)

この研究に参加することによる研究対象者の不利益・不利益を最小にするための対策を記載します。

不利益とは介入による副作用や危険性、調査項目・拘束時間による精神的負担などです。調査項目、拘束時間等は、詳細で正確な記載を行うようにしましょう。

例えば「本研究は看護師の実践能力に関するアンケートを用いる研究であり、アンケートの回答により評価されているという精神的負担が生じる可能性がある。また、質問紙への回答に20分程度を要するため、時間的負担が生じる。」等を記載します。

また研究対象者の不利益を最小化する方法しては、上記の例だと「アンケート内容は個人の評価とは関係がないことを明示する」等を記載します。また精神的負担に対して健康被害が生じた際の対応については、下記の「健康被害が生じた場合の対処」に記載しましょう。

健康被害が出た場合の対処

ここでは、研究を実施することで健康被害が出た場合の対処方法を記載します。上記のリスクを最小化する方法とは異なります。ここでは実際にどのように対応するかを記載しましょう。

例えば、研究参加によって精神的ストレスが生じた場合や、面接中に気分不快が出た場合には一度研究を中断するなどの具体的な状況と対処方法を記載します。

健康被害が発生しない場合は「この研究は既存のデータを使用する研究であり、健康被害が発生する研究ではない」等を記載しておこう。

インフォームド・コンセントを取得する方法

インフォームド・コンセントをどのように取得するかを記載します。研究の説明方法や、説明するタイミング、誰が説明するのか等を具体的に記載しましょう。

また、研究対象者に説明をできないような研究の場合(意識障害の患者が対象等)は、代諾者からインフォームド・コンセントを受ける方法も記載します。インフォームドアセントについても同様です。

「インフォームド・コンセント」と「インフォームド・アセント」の違いは?

インフォームド・コンセントとは、「説明を受け納得したうえでの同意」を意味する言葉です。つまり研究参加者が、研究内容に関して十分な説明を受けて理解・納得した後に、自由意思によって得られた研究参加の同意のことです。

インフォームド・アセントとは、子どもに対して使用される用語です。研究の内容を、子どもが分かりやすいように説明し、研究対象の子ども本人の納得を得た上で研究参加の同意を得ることです。

「前向き研究」と「後ろ向き研究」でインフォームド・コンセントの取得方法は異なる?

前向き研究で新たにデータを収集する場合は、インフォームド・コンセントは必須となります。

しかし、既存データ(診療録など)を用いる後ろ向きの研究では、インフォームド・コンセントは必須ではありません。

後ろ向き研究の場合は、インフォームドコンセントの代わりに、ポスタ一やホームページでデータ利用の拒否機会を提供します(オプトアウト)。

オプトアウトとは?

オプトアウトとは、研究対象者1人ずつに文書・口頭で説明を行い同意を得る(インフォームド・コンセント)代わりに、研究に関する情報を公開し、研究対象者が研究参加に拒否できる機会を保障する方法のことです。

ちなみにインフォームド・コンセントは「オプトイン」と呼ばれるよ。

報告・情報公開

研究に関する情報公開をどのように行うかを記載します。

具体的には下記の項目を記載しましょう。

研究結果の公表

研究で得られた結果をどのように世間に公表するかを記載します。公表する方法は主に学会発表や論文投稿です。

現時点で特定の学会への発表予定や論文投稿の予定があれば「学会名」や「学会誌名」を記載します。

発表が未定の場合は「国内外の学会で発表予定」とか記載するのが一般的だよ

研究対象者からの相談などへの対応

研究対象者から相談があった場合にどのように対処するかを記載します。

例えば、誰が相談窓口を担当するのか等を記載します。また、「他の研究参加者の個人情報保護の観点から、公開できない情報」があることも明記しましょう。

研究にかかる費用負担と謝礼の有無

ここからはお金の内容です。

この研究に参加することで研究対象者にどのくらい費用負担があるのか、支払われる謝礼はあるのかについて記載します。

研究対象者への費用負担や謝礼がある場合は、その内容を具体的に記載します。例えば、「交通費や通信費は研究対象者の負担になる」ことや「謝礼として研究対象者にQUOカード3000円分を渡す」などを記載しましょう。

研究資金と利益相反

研究資金がどこから出ているのかを記載します。

研究を実施するためには経費(アンケートの郵送や外部機関への依頼等)がかかります。研究実施に伴う費用がどこから出ているかを明記しましょう。

例えば「 〇〇学会の研究助成金を受けて実施している」「○○研究室の基礎研究費を使用している」等を記載します。

また、企業からの資金、物品、情報の提供の有無を明記しましょう。企業との連携がある場合は「利益相反委員会」の承認を得る必要があります。

企業から資金提供等を受ける場合は、今回の研究結果がその企業に有利になることはないと明示することが重要だよ!

利益相反とは?

利益相反(conflict of interest:COI)とは、学術機関や研究者個人としての責任と企業や政府、団体等から得られる経済的な利益が衝突・相反する状態のことです。

利益相反それ自体は問題ではありません。利益相反への対応を適切にしているかが問題となります。つまり、企業の利益に傾かないようにしていますと明示することが重要です。

利益相反への対応が不明瞭だと、研究結果に虚偽があるのでは?と疑われる可能性もあるので注意が必要です。倫理委員会とは別に「利益相反委員会」が設置(企業との連携が適切に行われているか評価)されているため、企業との連携がある場合は「利益相反員会」の承認も得るようにしましょう。

引用文献

研究計画書内で引用した文献を記載します。論文投稿時の引用文献の記載方法と同様です

文献の引用方法や引用文献の記載方法について、下記の記事にまとめています。良かったら参照してください。

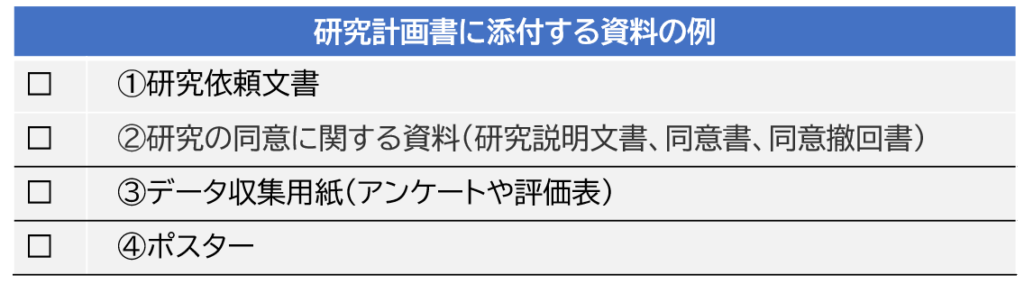

添付資料

研究実施に関する資料を添付します。研究対象に関わるものは全て添付した方が良いでしょう。研究に参加した際に、対象者がどのような資料を使用するかも倫理審査において重要なポイントです。

添付する資料には以下のようなものがあります

研究依頼文書・研究承諾書

研究を実施する施設の責任者(看護部長など)に、研究実施の依頼を行う際に使用します。研究を行う際は事前に、研究依頼文書を手渡しまたは郵送にて配布して、研究協力のお願いをするのが一般的です。

また、研究の承諾について書面にて確認するために「研究承諾書」も合わせて配布しましょう。

研究承諾書を返送する時用の、返送用封筒も忘れずに配布してね。

下記が「研究依頼文書」と「研究承諾書」のフォーマットです。例としてアンケート調査の内容を記載しています。良かったら使ってください。

研究の同意に関する資料

研究対象者への同意が必要な場合は、研究説明文書、同意書、同意撤回書が必ず必要になります。

研究説明文書

研究計画書の記載内容をもとに、作成しましょう。

タイトルには「○○の研究についてのご説明」などと記載します。また記載項目は、研究計画書とほとんど同じで大丈夫です。

ただし、研究対象者に文書または口頭で説明する際に使用しますので、専門用語は使わず、出来るだけ平易な言葉に変換して記載しましょう。

下記が「研究説明文書」のフォーマットです。例としてインタビュー調査の内容を記載しています。良かったら使ってください。

同意書

研究説明文書による説明を十分に受けた上で、研究参加に同意するかどうかを確認します。

下記が「同意書」のフォーマットです。例としてインタビュー調査の内容を記載しています。良かったら使ってください。

対象者用と研究者用で、同じものを2部準備しましょう。2部準備することで、お互いに書類を保管することができます。

同意撤回書

同意後に参加を辞退したい時に使用する文書です。

下記が「同意撤回書」のフォーマットです。例としてインタビュー調査の内容を記載しています。良かったら使ってください。

同意書と同じように、同意撤回書でも対象者用と研究者用に、同じものを2部準備します。

データ収集用紙

研究で使用するデータ収集用紙です。データ収集用紙とはアンケートやテスト等の評価表のことです。

Web上でアンケートを取る際なども、アンケートの質問項目を資料として記載し添付しましょう。

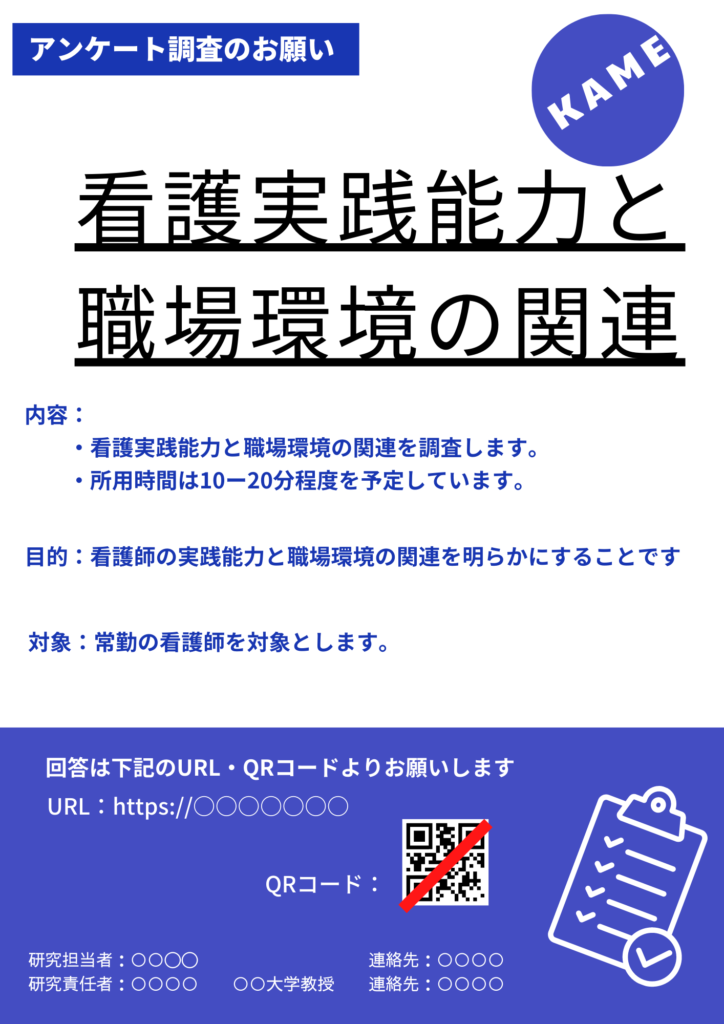

ポスター

研究実施をお知らせする提示ポスターも添付します(オプトアウト)

研究のタイトルや概要、研究対象者、研究に使用されるデータ、データ収集の期間等を記載します。研究対象者が、自分のデータを研究に使用されたくない場合の連絡先を明記することが、倫理的に重要です。

オプトアウト以外にも下記のように、研究の対象者を募るようなポスターについても添付しておきましょう。

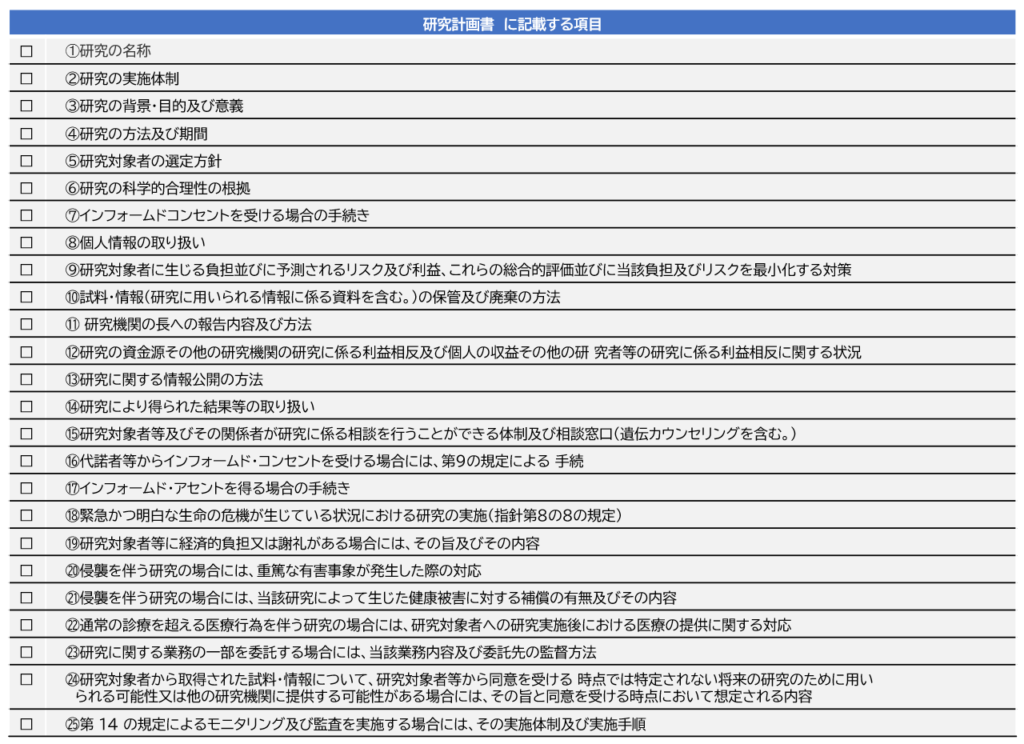

おまけ:倫理審査のための研究計画書に書くべき項目

ここまで、一般的な研究計画書の項目を解説してきました。最後に「おまけ」として厚労省等が提示する倫理指針において説明されている研究計画書の記載項目を載せておきます。

倫理指針によると研究計画書には以下の項目を記載するから必要があるとされています。この指針に基づいて独自のフォーマットを作成している施設が多いため、所属施設の倫理委員会のHP等を確認して研究計画書のフォーマットがないか確認しましょう。

この項目をすべて記載するのはかなり骨が折れるね。もし自施設のフォーマットが無い場合は、「研究計画書 倫理審査」で検索すると複数の施設の研究計画書に関するフォーマットが出てくるから活用しよう。

まとめ

研究計画書は倫理的で適切な研究を行う上で重要です。準備にとにかく時間を掛けましょう。

また研究計画書では、自分の研究の背景となる理論などに深入りする必要はありません。実際に研究を行った際に倫理的に問題が無いかを中心に記載します。研究対象者のことを最も優先する必要があるため、研究対象者も利益・不利益は特に重要な項目です。

繰り返しになるけど、所属施設の倫理審査委員会が研究計画書のフォーマットを提示している場合は、必ずそのフォーマットを使用しましょう。

量的な研究では統計解析のために膨大なデータ(アンケート調査のデータなど)を入力する作業が必要となります。また、質的研究ではインタビューデータ等の音声データを文字起こしする作業が必須です。これらの作業は単純作業ですが、多大な労力と時間を要します。また正確性も重要になります。そのため、データ入力を専門業者や文字起こし有料サービスに依頼することも1つの選択肢だと思います。

興味のある方は【アンケート調査のデータ入力は代行業者にお任せ】研究データのデータ入力代行業者を探すならEMEAO!(エミーオ)がおすすめ! ・ 【インタビュー調査の文字起こしとは?】文字起こしは専門業者にお任せ!「おすすめの文字起こし有料サービスを紹介するよ」で紹介しているので良かったら参照してください。

コメント