Last Updated on 2023年7月19日 by カメさん

こんにちは!看護師のカメさん(@49_kame)です。

今回は複雑な研究デザインの分類について解説するよ

論文を読む・計画する上で重要なことが研究デザインを把握することです。

研究デザインについて理解できると、PI(E)COを整理する際にも役に立ちます。PI(E)COを整理する時に、適切な研究デザインを設定することができれば、実現可能性の高い研究疑問を特定することができます。PI(E)COについて詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

【PI(E)COとは?】看護師必読「研究疑問を整理しよう!PI(E)COは論文を読む時にも使えるよ」

研究デザインの「選択方法」を解説

まずは研究デザインを選択する方法を紹介します。

下記の「研究デザインのチェックポイント」・「研究デザインの選択フロー」に沿って考えることで、適切な研究デザインを選択することができます。

研究デザインの選択方法についてYoutubeでも紹介しているので、よかったら参照してください。

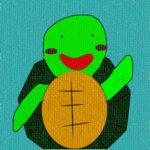

研究デザインのチェックポイント

研究デザインを選択する際はチェックするべきポイントを紹介します。下記のチェックポイントに沿って検討していけば、適切な研究デザインにたどり着くことができるはずです。

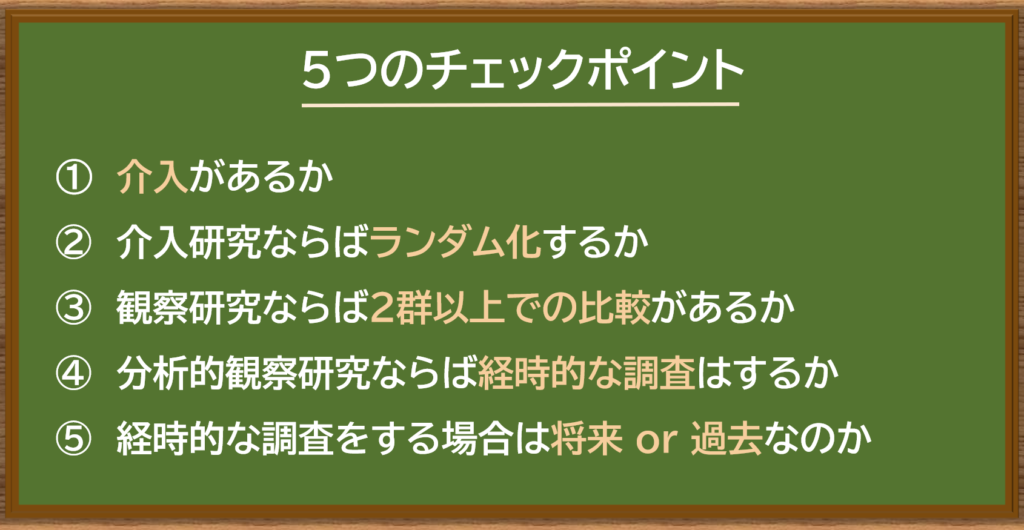

研究デザインの選択フロー

研究デザインを選択する際のチェックポイントを基に選択方法のフローを作成しました。各質問に答えていくことで適切な研究デザインを選択することができます。

それぞれの研究デザインについては下記で解説するよ

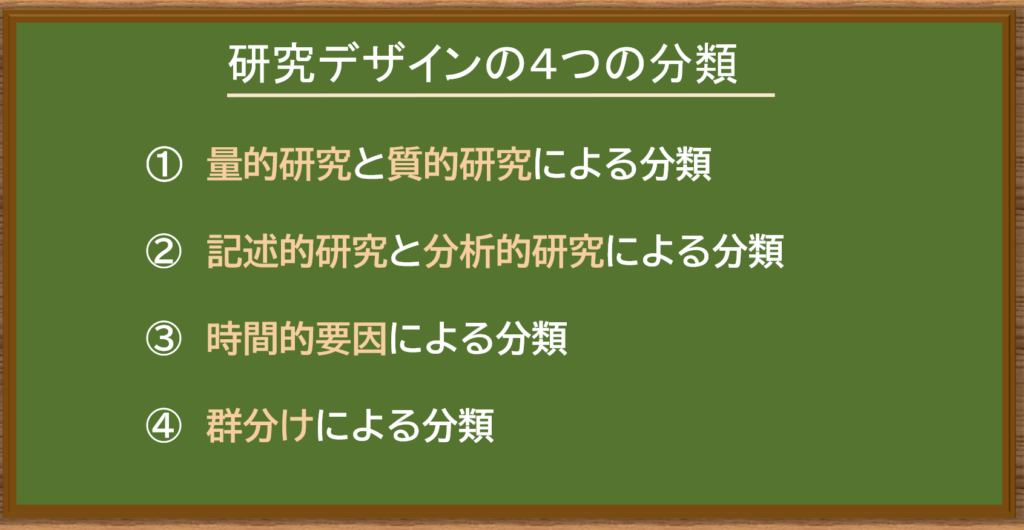

研究デザインの「分類方法」を解説

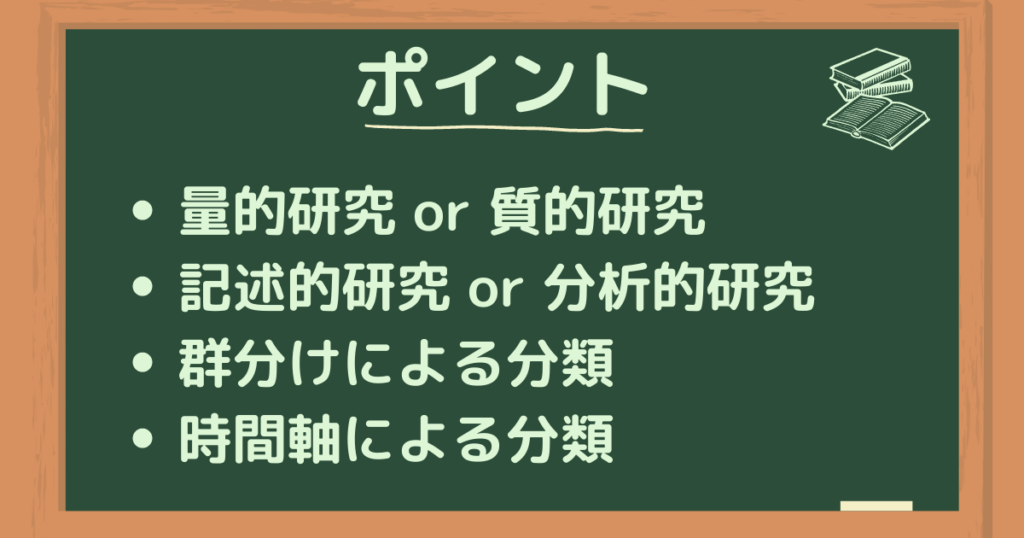

それでは、研究デザインの分類方法についても詳しく説明していきます。研究デザインの分類方法には主に下記の4つの分類方法があります。

分類方法は書籍によっても異なります。今回は下記の書籍の分類を参考にしています。

研究デザインの分類方法についてもYoutubeで紹介しています。それぞれの分類について、図を使いながら分かりやすく解説しているので、良かったら参照してください。

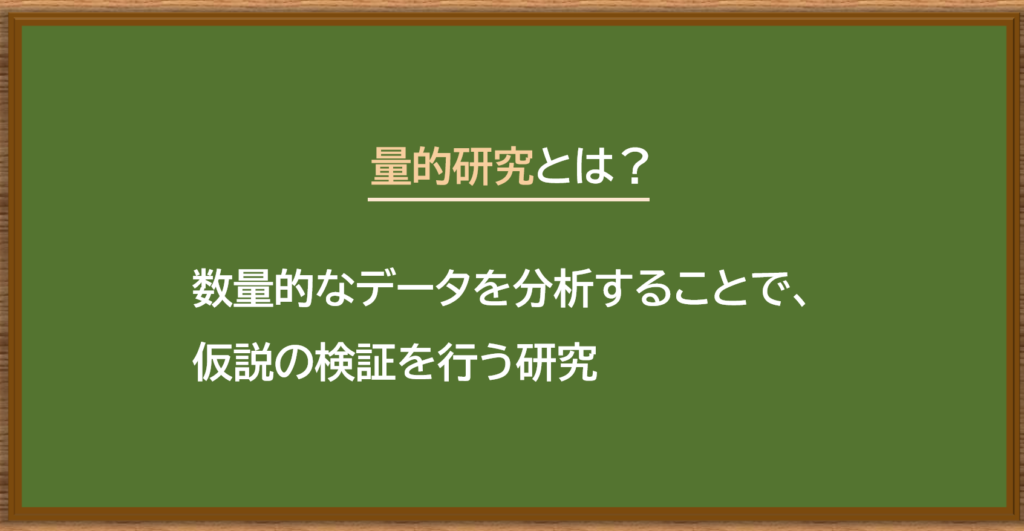

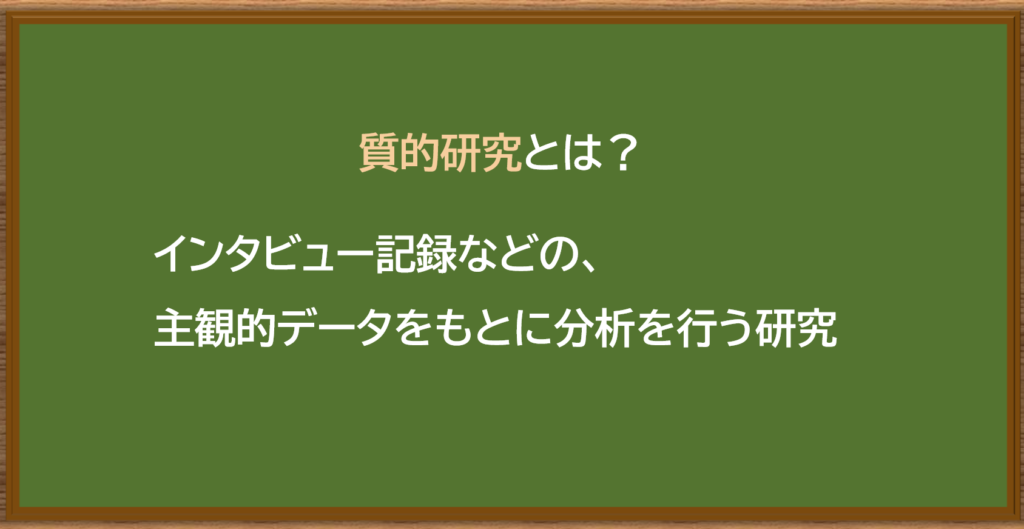

➀「量的研究」と「質的研究」で研究デザインを分類

研究方法は大きく分けると量的研究と質的研究があります。

量的研究や質的研究についての詳しく知りたい方は下記を参照してください。

【量的研究・質的研究ってなに?】看護師必読「看護研究の分類を理解しよう」

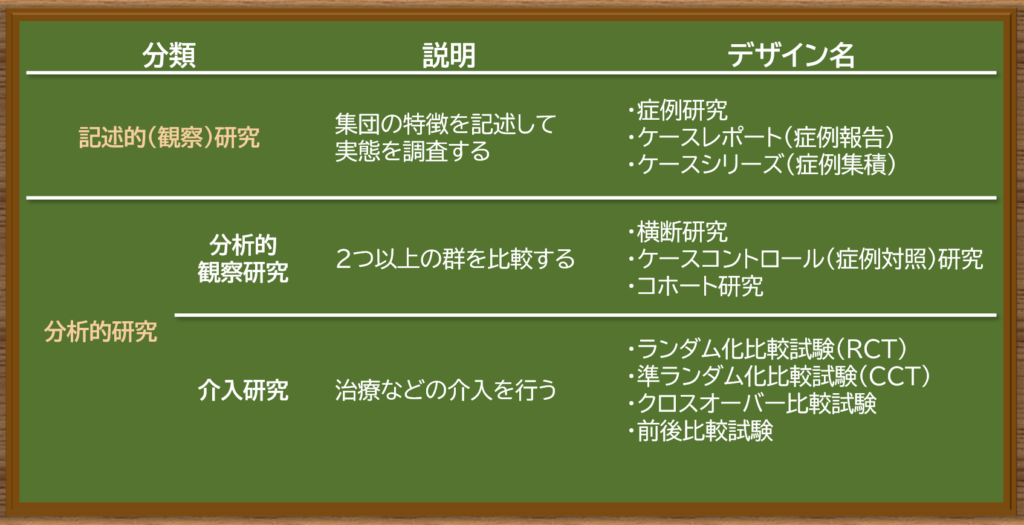

②「記述的研究」と「分析的研究」で研究デザインを分類

記述的研究と分析的研究(観察的研究・実験的研究)で分類することができます。研究デザインの分類と説明、該当する研究デザインを表にまとめました。

書籍によって分類方法は異なりますが、今が自分が読んでいる研究デザインを大まかに把握できるようにしましょう。

観察研究は、さらに記述的な研究と分析的な研究で分かれるよ。記述的な観察研究は質的研究だね。

記述的研究を行い知見を積み上げた上で、よりエビデンスレベルの高い介入研究などに繋げていくことが重要です。

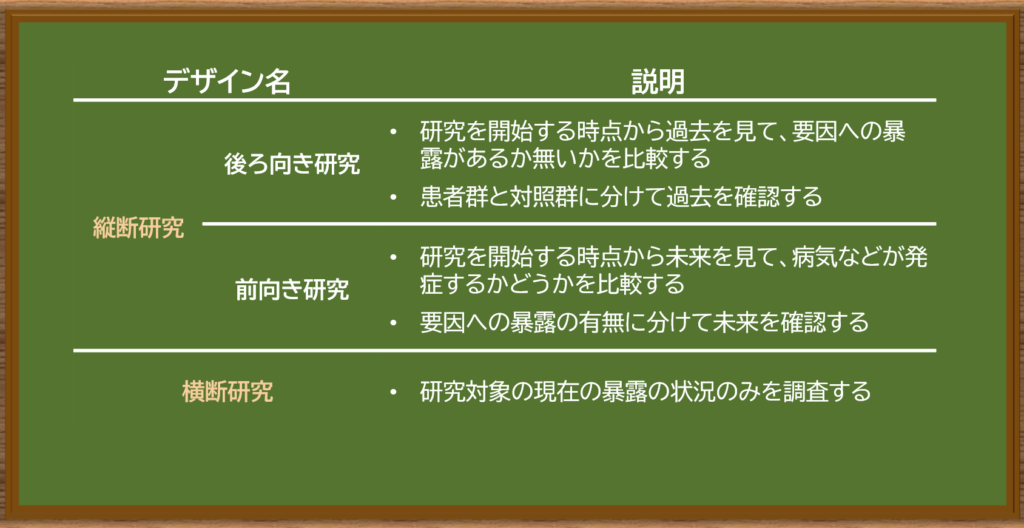

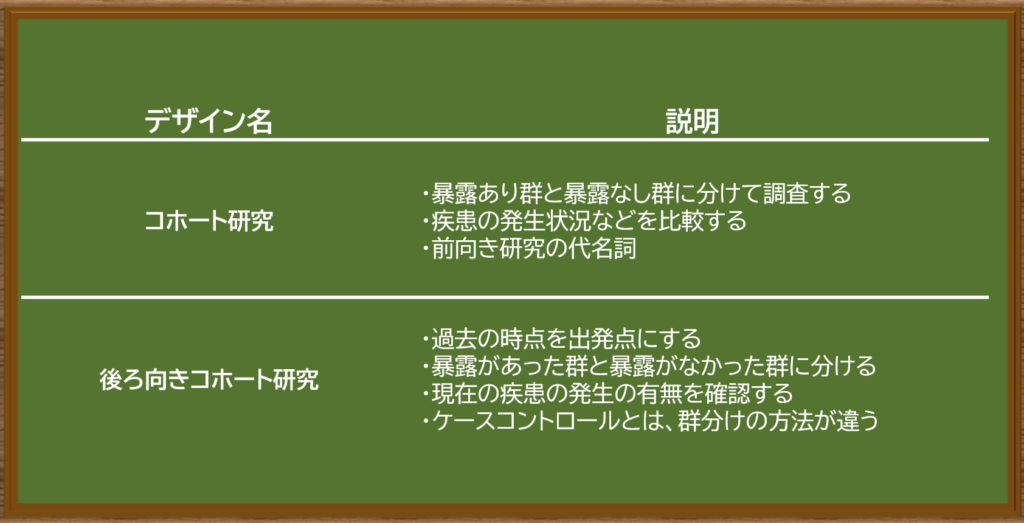

③「時間的要因」で研究デザインを分類

大きく「縦断研究」と「横断研究」に分かれます。また縦断研究は「後ろ向き研究」と「前向き研究」に分かれます。

表の中の患者群は研究対象例だから、看護師群でも応用可能だよ。

曝露とは?

曝露とは、ある要因にさらされることを意味します。例えば喫煙であれば、曝露とは喫煙という要因にさらされることです。

対照群とは?

対照群とは、比較対照となる群のことです。比較対照とは、研究対象と比較を行う群のことであり研究結果の基準になります。例えば、介入群に対する「介入なし群」や、疾患あり群に対する「疾患なし群」などが対照群に該当します

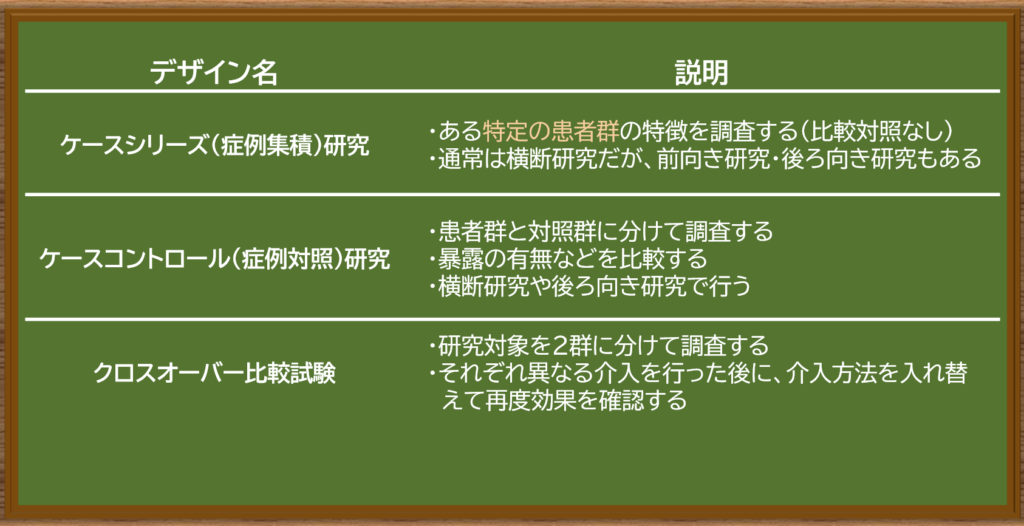

④「群分けによる要因」で研究デザインを分類

群分けというのは「患者群にのみ着目」「患者群と対照群を比較する」「ある群を2つに分ける」「暴露群と暴露なし群を比較する」などです。

コホート研究は判断が難しいから、下記のポイントを確認してね。

コホート研究の確認ポイント

- 「要因(暴露)」で群分けしているのか、「結果(疾患)」で群分けしているのか確認する

- コホート研究の「前向き・後ろ向き」は、「疾患の発生が現在なのか将来なのか」で判別する

まとめ

研究デザインを理解することは、研究の目的と方法を理解することに繋がります。

研究デザインを把握することでエビデンスレベルも理解できるため、この記事に記載の研究デザインは覚えておきましょう。

研究計画書や論文にも研究デザインを記載する必要があるよ。

この記事を読んだ方におすすめの書籍を下記で紹介しています。良かったら参照してください。

量的な研究では統計解析のために膨大なデータ(アンケート調査のデータなど)を入力する作業が必要となります。また、質的研究ではインタビューデータ等の音声データを文字起こしする作業が必須です。これらの作業は単純作業ですが、多大な労力と時間を要します。また正確性も重要になります。そのため、データ入力を専門業者や文字起こし有料サービスに依頼することも1つの選択肢だと思います。

興味のある方は【アンケート調査のデータ入力は代行業者にお任せ】研究データのデータ入力代行業者を探すならEMEAO!(エミーオ)がおすすめ! ・ 【インタビュー調査の文字起こしとは?】文字起こしは専門業者にお任せ!「おすすめの文字起こし有料サービスを紹介するよ」で紹介しているので良かったら参照してください。

コメント