Last Updated on 2022年11月13日 by カメさん

こんにちは!救命センターで働く看護師のカメさん(@49_kame)です。

「これで敗血症は恐くない:前編」では敗血症の定義を基に概要を解説した後、qSOFA・SOFAを使用して敗血症を認識・判断する過程を説明しました。詳細は下記のリンクを参考にしてください。

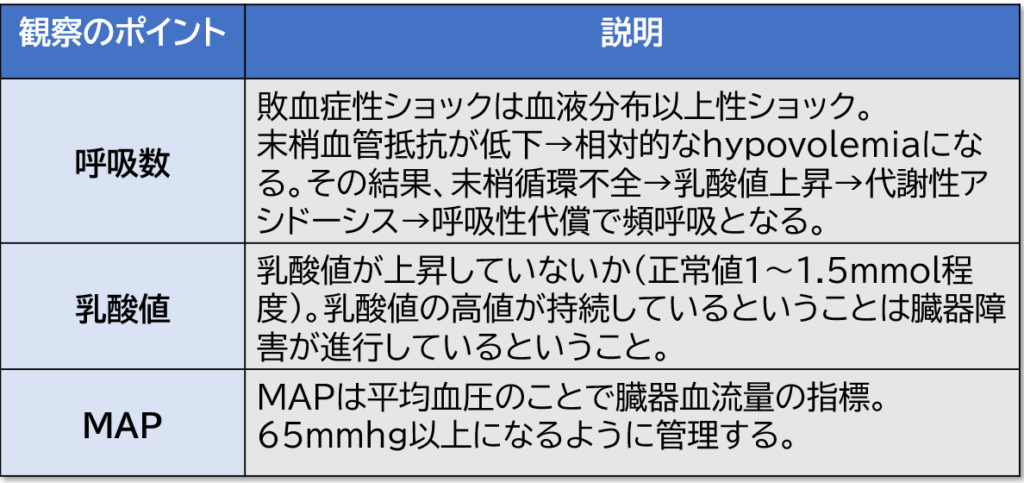

敗血症の観察ポイント

下記は敗血症の観察の際に最低限抑えておくべきポイントです。

まずはABCDEの安定しているかどうかを確認しましょう。その際に、上記のような敗血症のポイントを含めて観察するようにしてください。

どんな時にも目指すゴールはABCDEの安定化だよ!

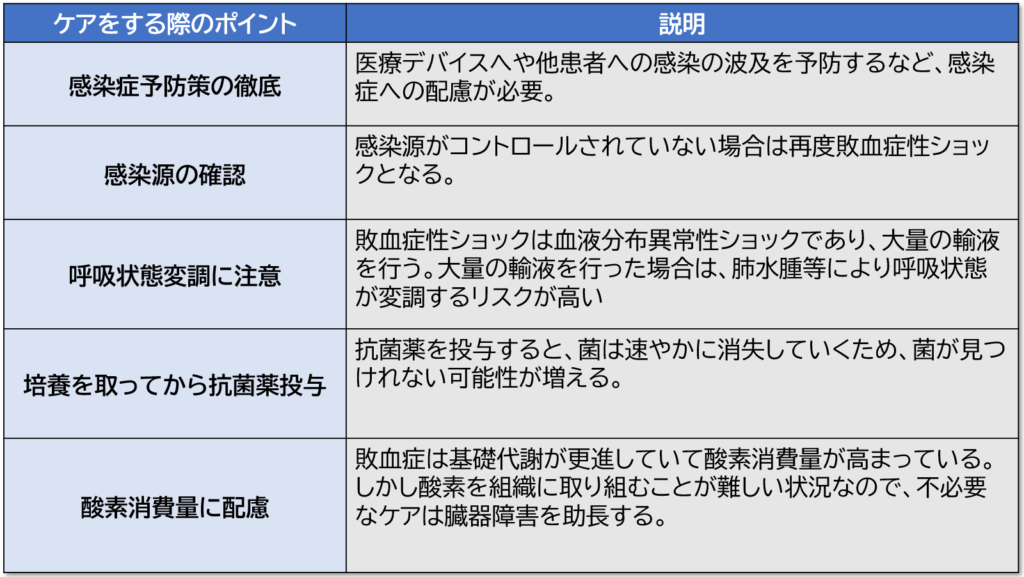

敗血症の看護ケア

下記が敗血症患者に特有の看護ケアです。

敗血症患者は呼吸・循環動態が変動しやすい病態にあります。計画的にケアを行い必要最低限の適切な看護ケアを提供するように心掛けましょう。

敗血症患者への対応を理解せずに通常の看護ケアを行うと、看護ケアが重症化の要因となる可能性があるから注意しよう!

また、血液培養や抗菌薬投与の手技の間違いにより治療に支障が出る可能性が高く患者に悪影響を及ぼします。血液培養の注意点について下記にまとめたので参照してください。

血液培養の介助をする際のポイント

血液培養の介助を難しく感じる人もいるので、介助のポイントについて少し触れておきます。

以下にポイントを記載したので確認してください。

- 血液は嫌気性→好気性の順番で分注する

- 嫌気性はオレンジ系、好気性は緑系の色のボトル

- ボトルにはAnaerobic(嫌気性)、 aerobic(好気性)と記載

- コンタミ(コンタミネーション:表在菌や環境菌が混入する)しないように滅菌に注意を払いながら分注する。・コンタミかどうか確認するために必ず2セット採取する

- 20mlの血液を10mlづつ分注する(15mlしか取れなかったら、5mlを嫌気性に、10ml好気性に分注する。理由は嫌気性の菌は少ないことと、好気性で嫌気性の菌も培養できるから)

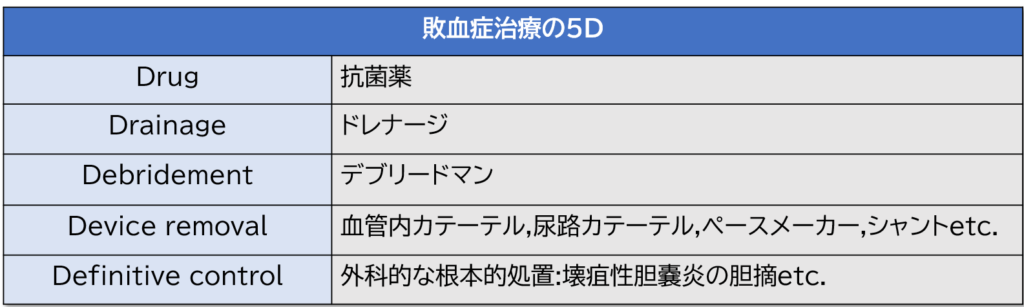

敗血症の治療の「5D」

敗血症治療の5Dとは、敗血症患者に必要となる治療をまとめたものです。

敗血症の患者には各種培養検査を行った後に広域抗菌薬であるゾシンやメロペンを使用して治療します。しかし根治的治療が必要な病態の場合は抗菌薬だけでは良くなりません。

敗血症患者の急変時には、ABCの安定化を図り、抗菌薬を投与しながら、根治的な治療を目指して診療が進んでいきます。看護師も漫然と抗菌薬の投与を行うのではなく、常に治療の段階を把握するようにしましょう。

治療を把握することで、先の予測ができる&ケアをする際に感染が再燃するリスクを評価することができるよ!

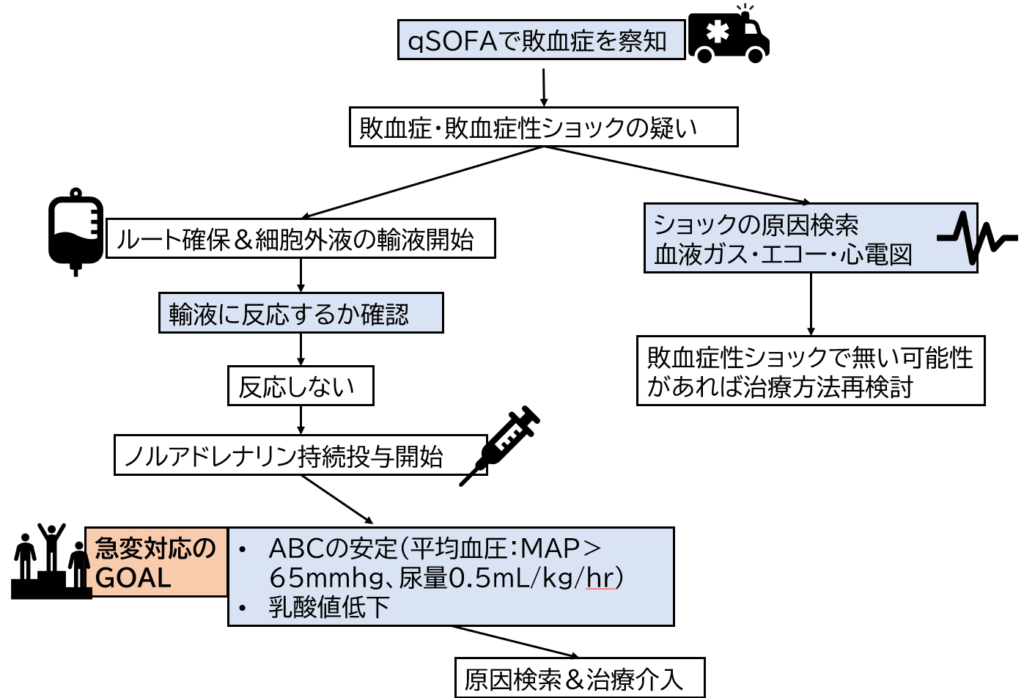

敗血症患者の急変対応

これは、敗血症性ショックになった患者に対する治療の一般的な流れです。

つまり、病棟などで敗血症により急変した場合は、このような流れを辿ります。

重要なことは他の疾患による急変対応と変わりません。

①状態の変化を早期に察知すること。

②ショックの原因を判断して治療を開始すること。

③ABCが安定するまで全力を尽くすこと。

ABCを安定させることができたら、ひとまず安心です。医師と一緒に細かい原因検索&治療に進みましょう。

まとめ

敗血症の原因検索や治療は、正確な手順・タイミングで行う必要があります。医師の指示で漫然と行動するのではなく、看護師も感染症の治療の全体像を理解して行動するようにしましょう。

急変時に関しては、他の疾患と同様に系統的な対応が重要です。急変対応は練習あるのみ。頭の中でシミュレーションを繰り返しましょう。

「参考・引用文献」

- 坂本 壮(2015).救急外来 ただいま診断中!.中外医学社,東京.

- 林 寛之(2017).Dr林&今の外来でも病棟でもバリバリ役立つ!救急・急変対応(メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ).メディカ出版,大阪.

- 日本版敗血症診療ガイドライン2020(J-SSCG2020)

コメント