Last Updated on 2023年7月19日 by カメさん

こんにちは!看護師のカメさん(@49_kame)です。

この記事は3~4分程度で読めます。

今回は研究テーマを決める方法を解説するよ。

研究を始めようと思うけど、どんな研究テーマ(研究内容)で研究を始めたら良いか分からないという人は多くいると思います。

研究するテーマを決める手順は、現場で感じた疑問を形式化させていく作業が必要になります。

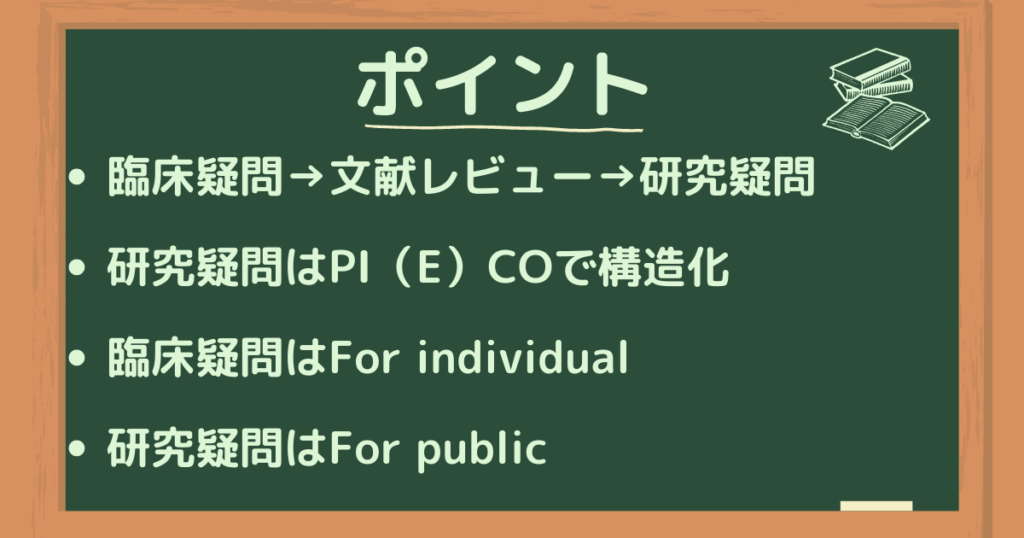

そこでキーワードになるのが臨床疑問(CQ,クリニカルクエスチョン)と研究疑問(RQ,リサーチクエスチョン)です。

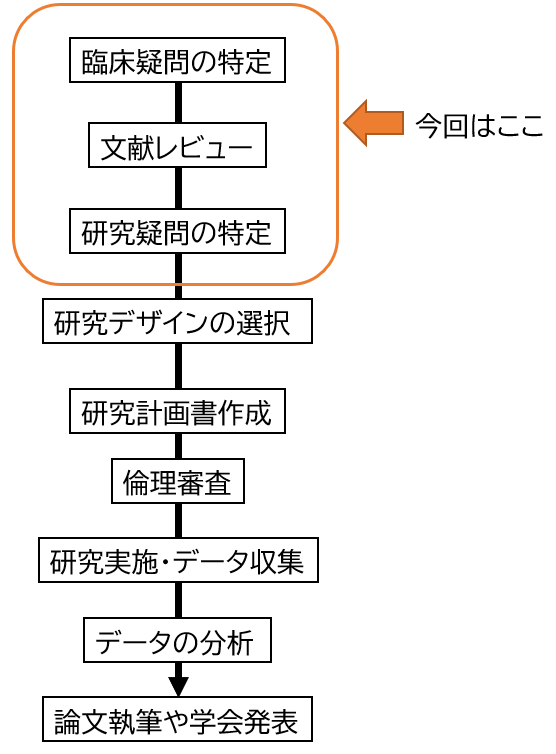

看護研究はどんな流れで行うの?

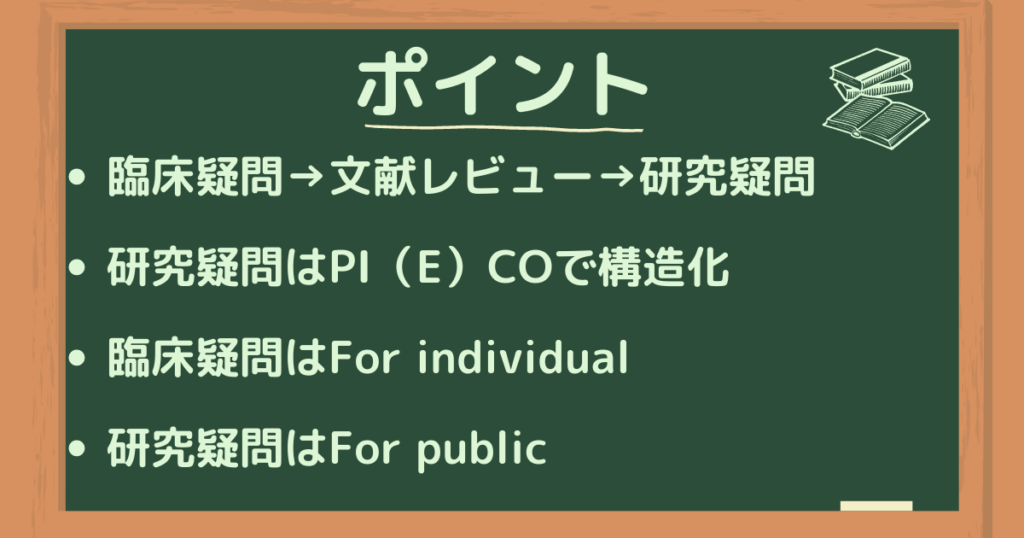

看護研究は大きく分けて、計画・実施・公開の3つの段階に分けられます。今回は計画の段階のうち、臨床疑問と研究疑問に焦点を当てて解説します。

文献レビューについて詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

臨床疑問を特定する

臨床疑問とは?

臨床で働く中で感じた疑問のこと

現場で働いていると、「なんで?」と思うことが多くあると思います。

例えば、「全身清拭の前に温かいタオルを当てることって意味あるの?」「転倒ってどんな人が起こしやすいの?」「今やってる勉強会って効果あるの?」「なんで看護師は辞めたいって言う人が多いの?」などです。

もっとこうしたら良いのにという問題意識を研究に向けよう

臨床疑問を探すポイントは?

- 自分が悩んでいることに注目

- 患者さんが悩んでいることに注目

- 同僚が悩んでいることに注目

臨床疑問が特定できたら次は文献レビュー

臨床疑問が特定できたら次は文献レビューを行います。臨床疑問を研究疑問に変換する前に文献レビューを行わないと、質の高い研究疑問を作ることができません。以下に文献レビューを行う意義をまとめました。

文献レビューをする意義とは?

- 研究の領域に精通することができる

- 臨床でエビデンスが不足しており困っている問題が明確になる

- 先行研究が不十分なデザインであれば自分の研究で解決する

文献レビューをした結果、自分の研究に新奇性が見当たらなくても大丈夫!切り口を変えれば十分新しい研究になるよ。

研究疑問を特定する

臨床疑問が特定できたら次は、臨床疑問を構造化して研究疑問を作っていきましょう。

研究疑問とは?

研究によって明らかにしたいこと

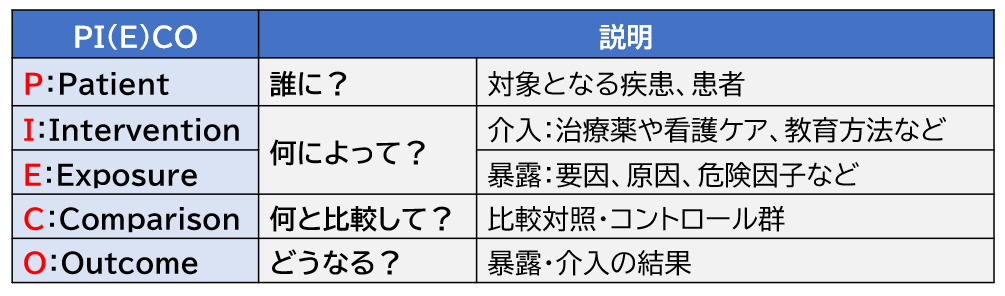

研究疑問はPICOやPECOの形式で整理して構造化することが重要です。「臨床疑問」と「文献レビューした先行研究」から導き出した「明らかにしたいこと」をPI(E)COを使用して整理しましょう。

PI(E)COについて詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

PI(E)COで構造化させた研究疑問はFINER /FIRM²NESSを確認することで洗練させることができます。詳しくは下記の記事を参照してください。

また研究疑問を構造化する際に研究デザインを考慮することが重要です。研究疑問を構造化する段階から研究実施をイメージして具体的に計画していきましょう。研究デザインについて詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

まとめ

現場の生の声から研究疑問を作ることで本当に医療や社会に役に立つ研究ができると思います。貴重な日々の臨床疑問を研究疑問にして、研究を始めましょう。

研究疑問が整理できたら、急に研究のイメージが湧くよね。

この記事を読んだ方におすすめの書籍を下記で紹介しています。良かったら参照してください。

量的な研究では統計解析のために膨大なデータ(アンケート調査のデータなど)を入力する作業が必要となります。また、質的研究ではインタビューデータ等の音声データを文字起こしする作業が必須です。これらの作業は単純作業ですが、多大な労力と時間を要します。また正確性も重要になります。そのため、データ入力を専門業者や文字起こし有料サービスに依頼することも1つの選択肢だと思います。

興味のある方は【アンケート調査のデータ入力は代行業者にお任せ】研究データのデータ入力代行業者を探すならEMEAO!(エミーオ)がおすすめ! ・ 【インタビュー調査の文字起こしとは?】文字起こしは専門業者にお任せ!「おすすめの文字起こし有料サービスを紹介するよ」で紹介しているので良かったら参照してください。

コメント