Last Updated on 2023年5月14日 by カメさん

こんにちは!看護師のカメさん(@49_kame)です。

この記事は5分程度で読めます。

今回は、混合研究法について解説するよ

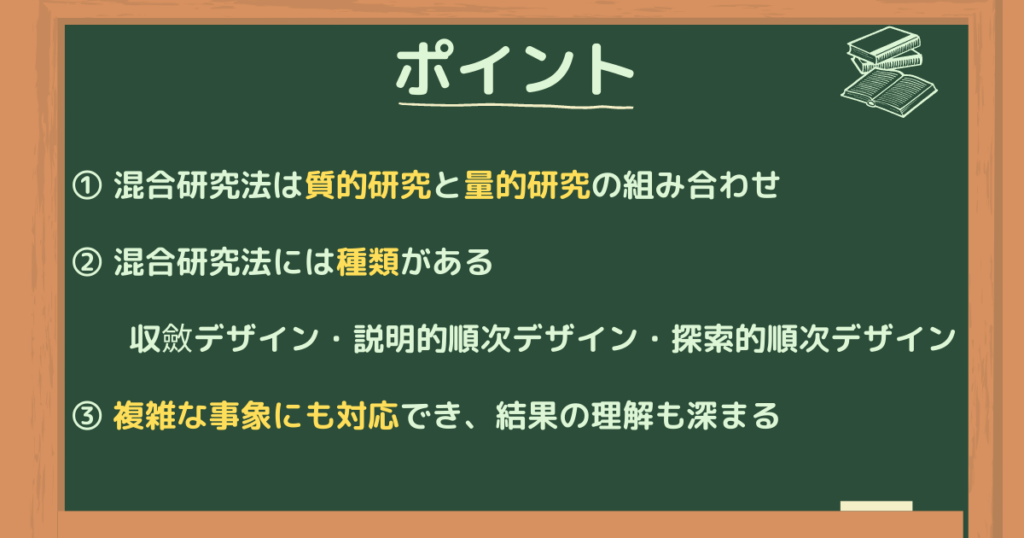

一般的に研究は、質的もしくは量的な研究方法にて行われます。しかし、それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、探求できる範囲が限られます。そのため最近は、質的研究と量的研究を組み合わせた、混合研究法という手法が注目されています。

質的研究・量的研究について詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

【量的研究・質的研究ってなに?】看護師必読「看護研究の分類を理解しよう」

混合研究法については、YouTubeでも詳しく解説しているので良かったら参照してください。

混合研究法とは?

混合研究法は、質的研究と量的研究を組み合わせる研究方法で、英語でミックスメソッド(mixed methods)とも呼ばれます。

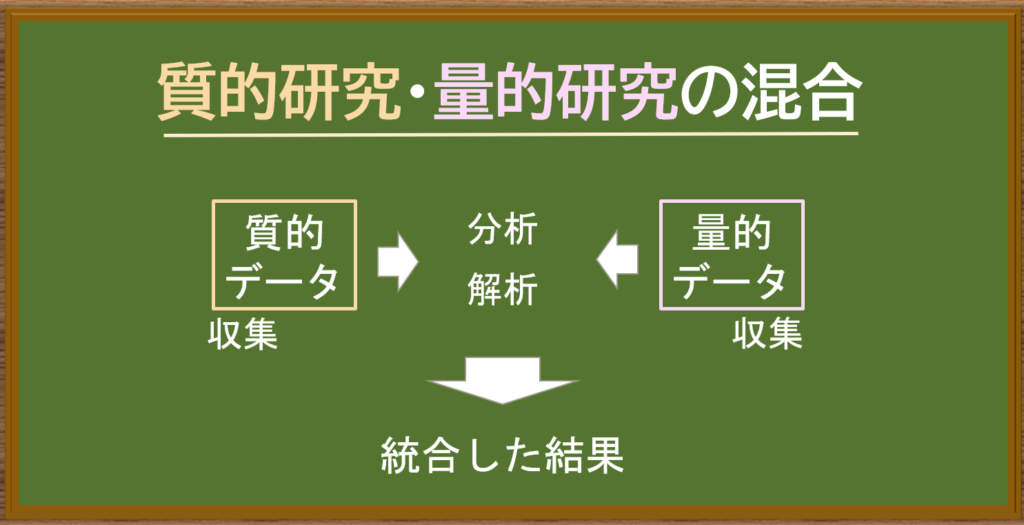

下記の図が、質的研究と量的研究を混合するイメージです。混合研究法を使用することにより、1つの研究プロセスの中で2種類のデータを統合することができます。

混合研究法のメリット・デメリット

混合研究法のメリットは、

- 量的研究・質的研究、単独では扱いきれない、複雑な研究テーマを扱えること

- 2種類のデータを使うので研究テーマの理解が深まること

です。そのため、複雑な事象の多い看護学に向いていると考えます。

混合研究法を使用することは、質的研究・量的研究単独よりも多くのメリットがあります。

質的データでは解明できない事柄を数的に分析することができますし、量的データでは解明できない事柄を言語データなどから分析することもできます。

混合研究法のデメリットは、

- 1つの研究の中で、2種類のプロセスを行うため、扱うデータの量が膨大となる

- データの量が膨大となるため、労力と時間が必要になる

です。混合研究法は優れた研究手法ですが、上記のようなデメリットもあるので、研究計画段階で、自分の研究テーマに混合研究法が適しているかを吟味しましょう。

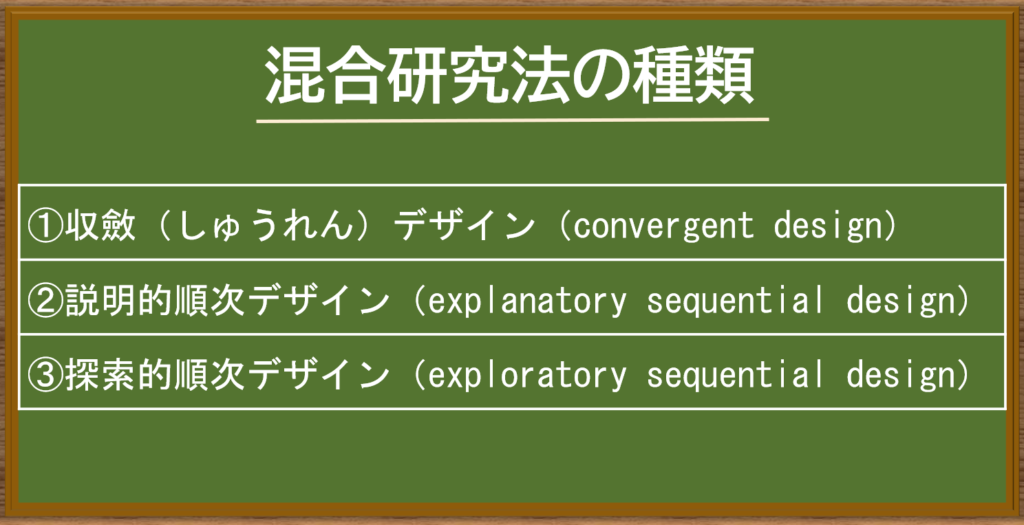

混合研究法には種類がある

混合研究法には下記の3つの種類があります。

それぞれのデザインを解説するね。

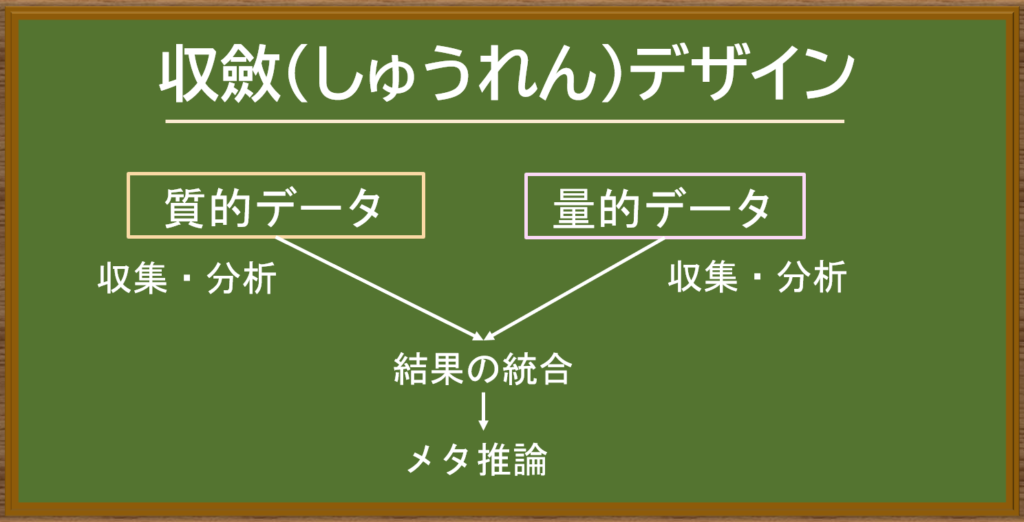

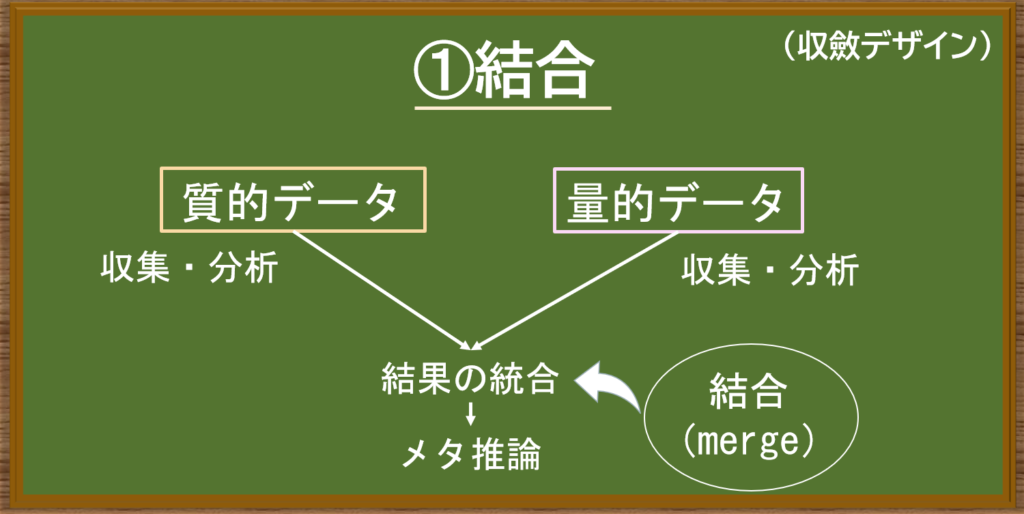

➀収斂(しゅうれん)デザイン

まず1つ目が収斂デザインです。これが混合研究法における最も一般的なデザインで、質データと量データを別々に並行して収集する方法です。収集した各データは、別々に解析され、最後に結果を合体して結論を出します。

各データ収集は独立して行われるため、それぞれのデータが、もう一方のデータから影響を受けることが無いことがメリットです。

ちなみに収斂(しゅうれん)とは、多くの要素・条件を、一つのものに集約することだよ

メタ推論とは?

混合研究法で行うメタ推論とは、「2種のデータを統合した結果から、1つの推論を導き出すこと」をさします。

上記の図からも分かる通り、収斂デザインでは、質的データと量的データをそれぞれ分析し、結果を統合してメタ推論を行うことで、結論を推定します。

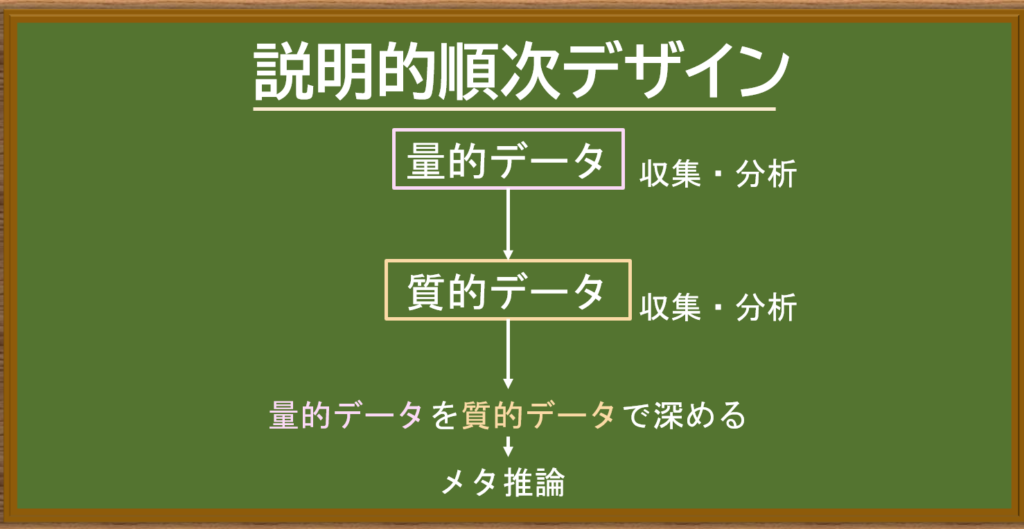

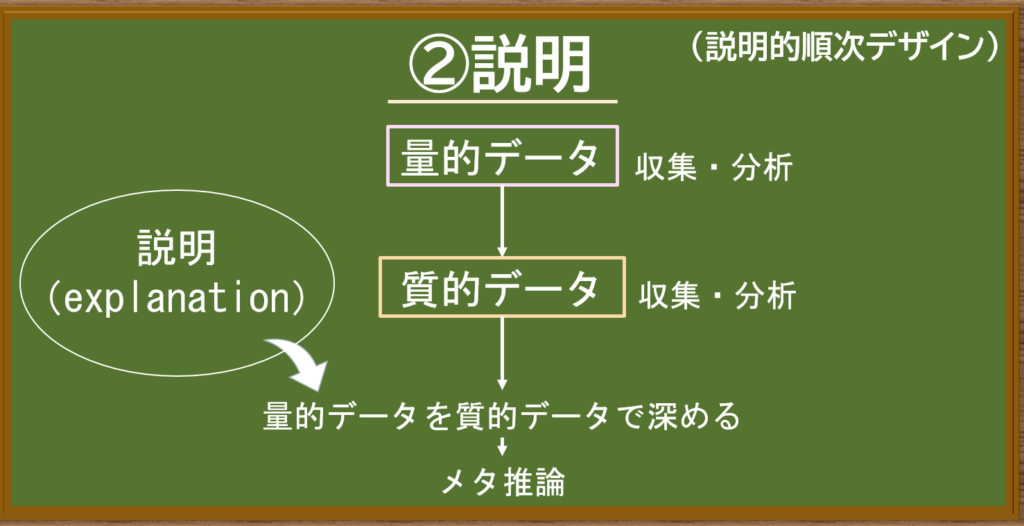

②説明的順次デザイン

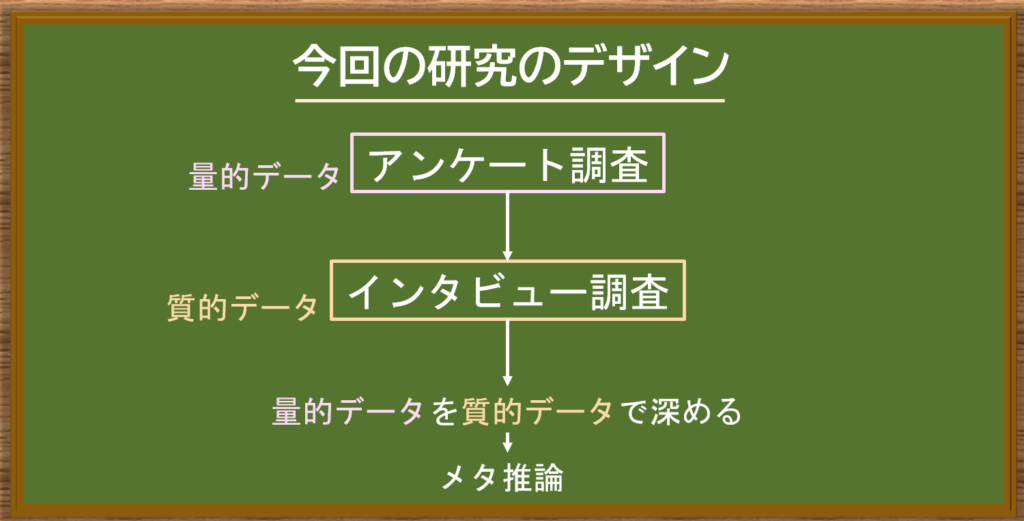

2つ目のデザインが 説明的順次デザインです。まずは、量的データの収集と分析を行い、その結果を深めるために質的データを収集・分析するデザインです。

まずは量的データを収集分析し、量的結果を深めるために、質的データの収集・分析をおこないます

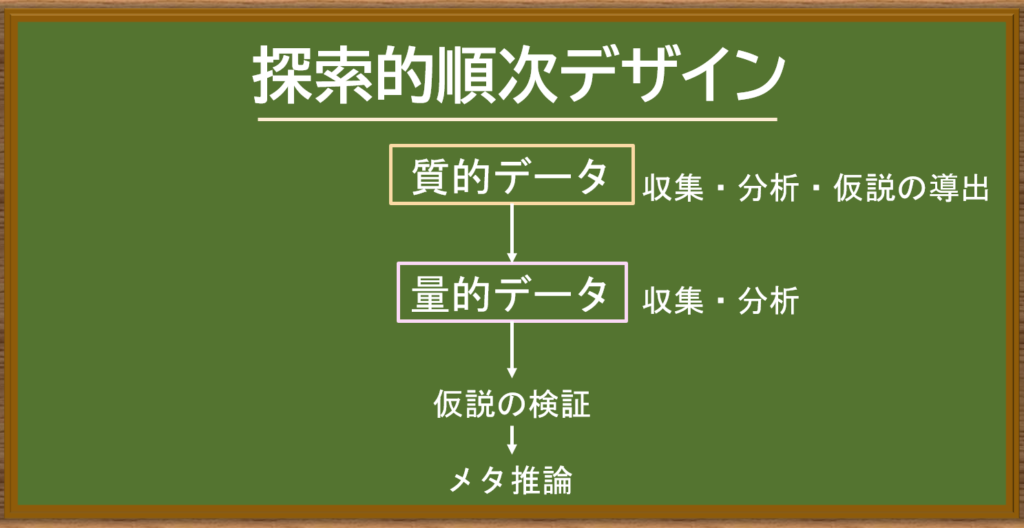

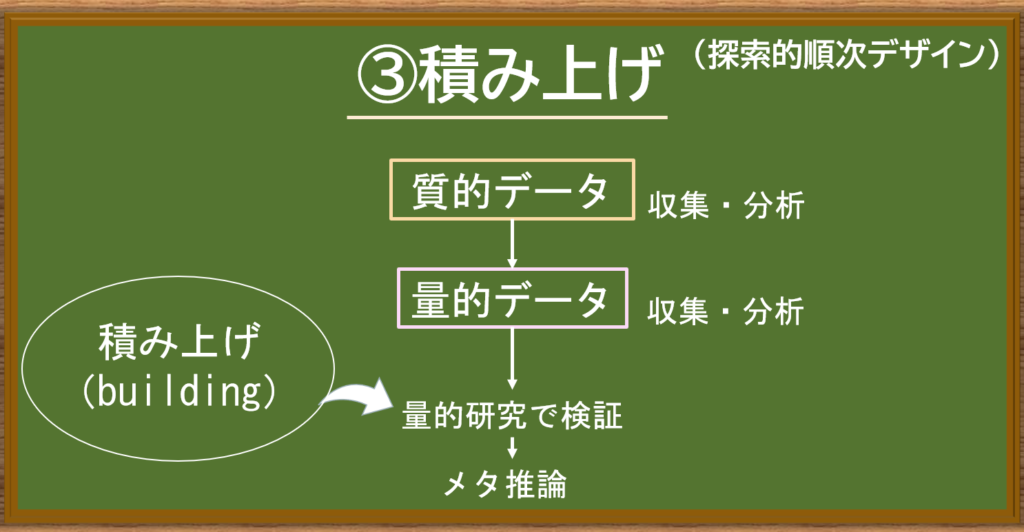

③探索的順次デザイン

3つ目が探索的順次デザインです。

説明的順次デザインとは反対に、まずは質的データの収集と分析を行います。質的データから得られた結果をもとに仮説を作り、その仮説を量的研究によって検証するデザインです。

質的データの収集・分析により仮説を作り、量的研究により仮説を検証するデザインです。

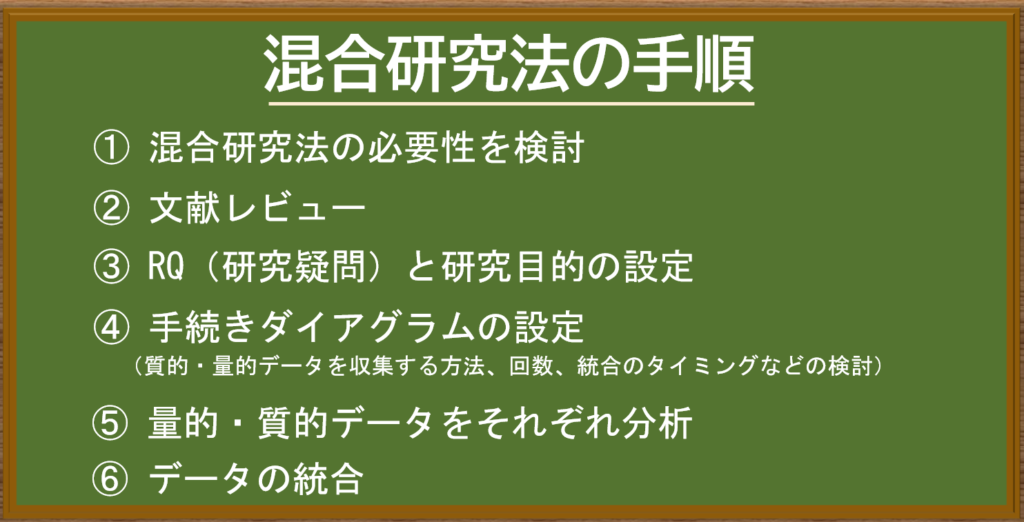

混合研究法の手順

下記が混合研究法の6つ手順を解説します。

研究手法が複数あるだけで、基本的な手順は他の研究と変わらないよ。

➀ 混合研究法の必要性の検討

今回扱うテーマが、混合研究法でなければ解明できな事象なのかを入念に検討しましょう。上記のメリット・デメリットを踏まえて検討してみてください。

②文献レビュー

研究の背景となる理論や先行研究を調査しましょう。

文献レビューについての詳細は、【文献検討・文献レビューってなに?】看護師必読「論文を読む意味・探し方・選び方を解説」を参照してください。

③RQ(研究疑問)と研究目的の設定

今回の研究で、何を解明することを目指しているのかを具体的に説明しましょう。研究目的を設定するためには、まずは研究疑問を明確にする必要があります。また研究疑問の明確化に必要なことが、臨床疑問の設定と文献レビューです。

臨床疑問・研究疑問の設定については【臨床疑問(クリニカルクエスチョン)と研究疑問(リサーチクエスチョン)とは?】看護研究の疑問を解決を参照してください。

④手続きダイアグラムの設定

手続きダイアグラムの設定とは、質的・量的データを収集する方法、回数、統合のタイミングなどを示すことです。

どの混合研究法のデザインを使用し、どのタイミングで、それぞれのデータを分析するのかなど、具体的な研究計画を設定しましょう。

⑤量的・質的データの分析

収集した質的データと量的データを、それぞれのデータに合った方法で分析しましょう。

質的データの分析に関しては【質的研究のデータ分析方法を解説】看護師必見「逐語録やコーディングを含めて分析方法を解説!」を参照してください。また、量的研究では統計分析が主体となると思いますので、興味のある方は【統計解析はどれを使えば良いの?】看護研究の悩みを解決!も参照してください。

⑥データの統合

ここが混合研究法の肝になるフェーズです。質的データと量的データの統合には種類があります。データの統合については下記で詳しく解説します。

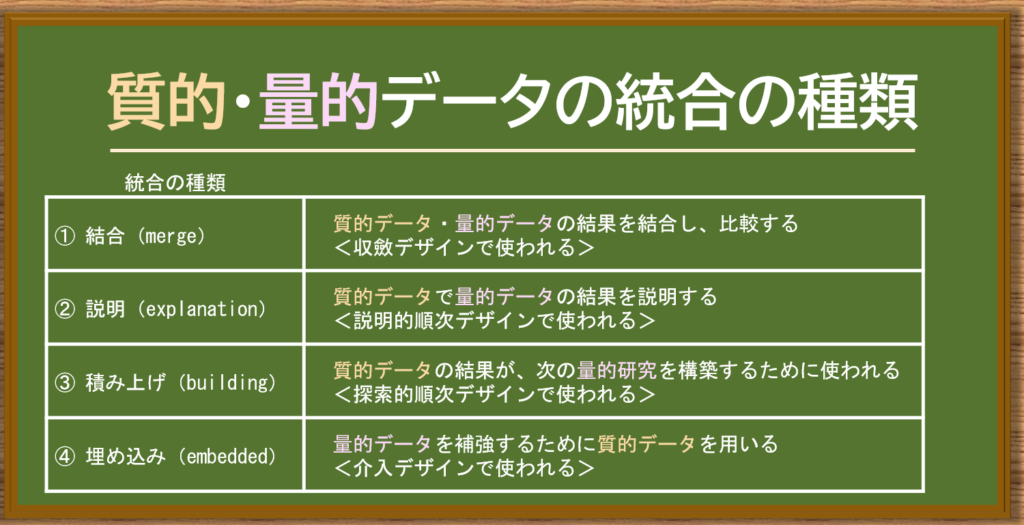

データの統合

質的データ・量的データを統合する方法には下記の4つの種類があります。

データの統合➀:結合

1つ目の「結合」は、収斂デザインの際に使用されます。収斂デザインの図の中の結果の統合が「データの統合➀:結合」です。

データの統合②:説明

2つ目の「説明」、は、説明的順次デザインで使用されます。説明的順次デザインで、量的データを質的データで深める過程が「データの統合②:説明」です。

データの統合③:積み上げ

3つ目の「積み上げ」は探索的順次デザインで使用されます。探索的順次デザインで、質的データで作った仮説を量的研究で検証する過程が「データの統合③:積み上げ」です。

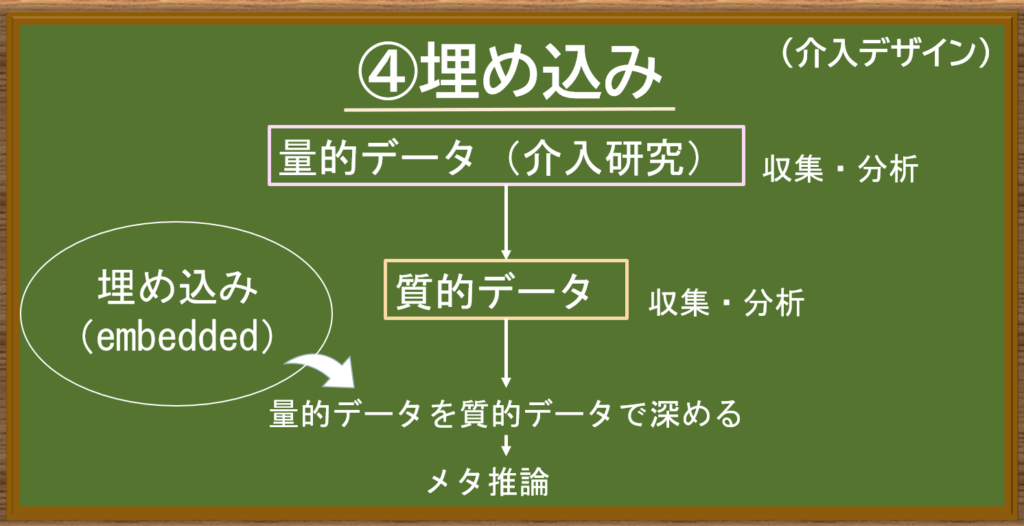

データの統合④:埋め込み

4つ目の「埋め込み」は介入デザインで使用されます。介入デザインとは、説明的順次デザイン形式で量的データの収集が介入研究のパターンです。介入デザインにおいて、量的データを質的データで深める過程が「データの統合④:埋め込み」です。

混合研究法を使った実際の論文

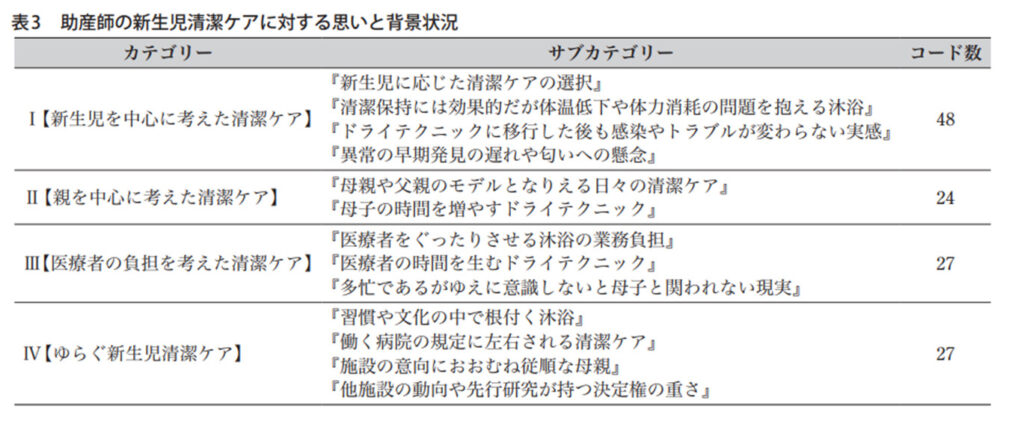

今回紹介する研究は、全国産科施設における新生児清潔ケアの実態と、助産師の新生児清潔ケアに対する思いやケアを実践することの意味づけを混合研究法により探求した研究です。

この研究は、混合研究法における説明的順次デザインを使用しています。つまり、まずは量的データ収集・分析を行い、その後で質的データの収集分析により研究テーマを深める方法です。量的研究では自記式質問紙調査(アンケート調査)をおこない、質的研究では、助産師に半構造化面接(インタビュー調査)を行っています。

今回の研究に当てはめると、下記のようなイメージです。量的データとして調査したアンケートを、質的データであるインタビュー調査によって深めています。

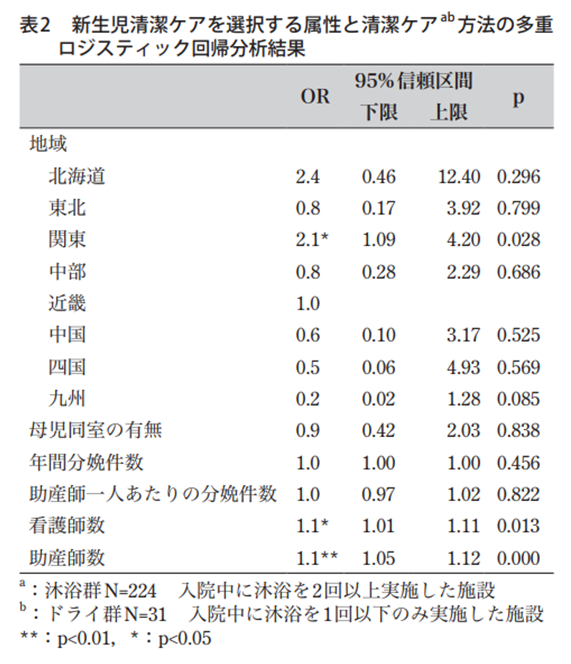

下記が量的データの方の研究結果です。

アンケートにて収集したデータを多重ロジスティック回帰分析等を用いて解析しています。これにより、「清潔ケアの決定には看護師数と助産師数および地区が関連する」という結果が得られました。

下記が質的データの方の研究結果です。

インタビュー結果を分析した結果、「“新生児を中心に考えた清潔ケア”・”親を中心に考えた清潔ケア”・“医療者の負担を考えた清潔ケア”・“ゆらぐ新生児清潔ケア”」の4つのカテゴリーが抽出されました。

量的データと質的データの結果を統合すると、

「現在の清潔ケアは施設によって沐浴かドライテクニックかが規定されている。加えて、新生児の状態や母親の希望も踏まえたケアの選択も考慮すべきであることが示唆された」

という感じになるでしょう。

説明的順次デザインを使用した混合研究法により、量的データを、質的データで補強しているのが分かるね。

まとめ

混合研究法を使用して、質的研究と量的研究を組み合わせることで、より深い理解を得ることができます。そのため、看護学のような複雑な事象を対象に研究を行う方には、おすすめですので検討してみてください。

コメント