Last Updated on 2023年7月19日 by カメさん

こんにちは!看護師のカメさん(@49_kame)です。

この記事は3~4分程度で読めます。

今回はエビデンスレベルについて解説します。

- 研究に苦手意識がある

- エビデンスレベルについて知りたい

- エビデンスレベルと研究デザインの関連が分からない

- EBMを実践したい

エビデンスレベルを理解することは、臨床で研究結果を使用する上で重要です。また研究をする上では、自身の研究が大きな枠組みの中のどこに位置づけられるのかを知ることができます。

エビデンスレベルとは?

エビデンスレベルとは?

エビデンスは根拠を意味するエビデンスレベルは根拠の信頼度を意味する論文の質を評価する際の知識エビデンスヒエラルキーとも呼ばれる

エビデンスレベルは研究のデザインによって根拠の信頼度(根拠の質)を分類したものです。

エビデンスレベルだけでは研究の質は評価できない

エビデンスレベルだけに頼ると、質の低いRCTでも根拠が高いと判断してしまいます。研究デザインのエビデンスレベルと合わせて、研究自体の質も評価するようにしましょう。

エビデンスレベルの階層構造「エビデンスピラミッドとは?」

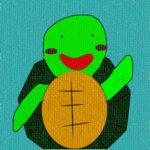

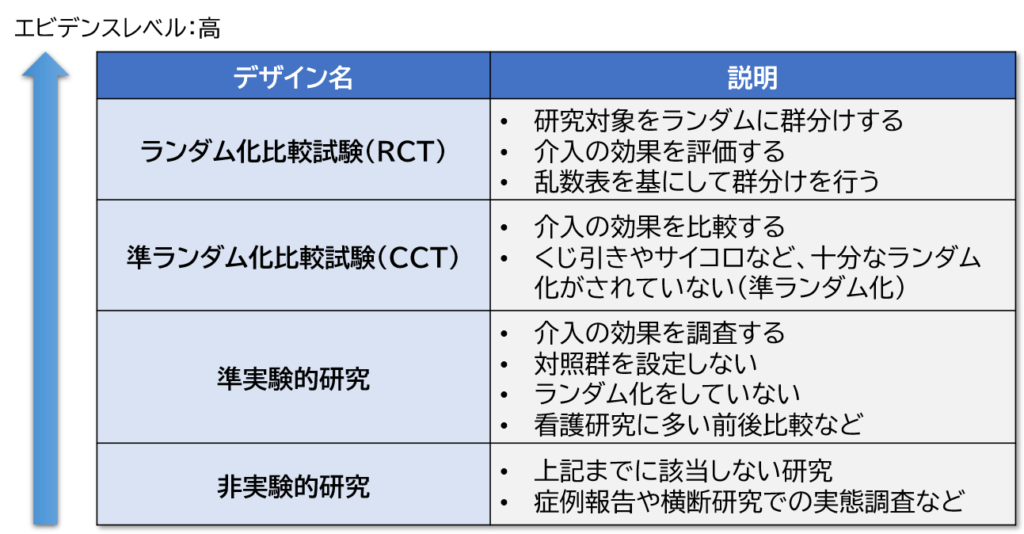

AHCPR(米国医療政策研究局)によるエビデンスレベルの分類を参考にして研究デザインを表にしたものです。

レベルⅠaが最も信頼できて、信頼の低いレベルⅣまで段階づけされています。

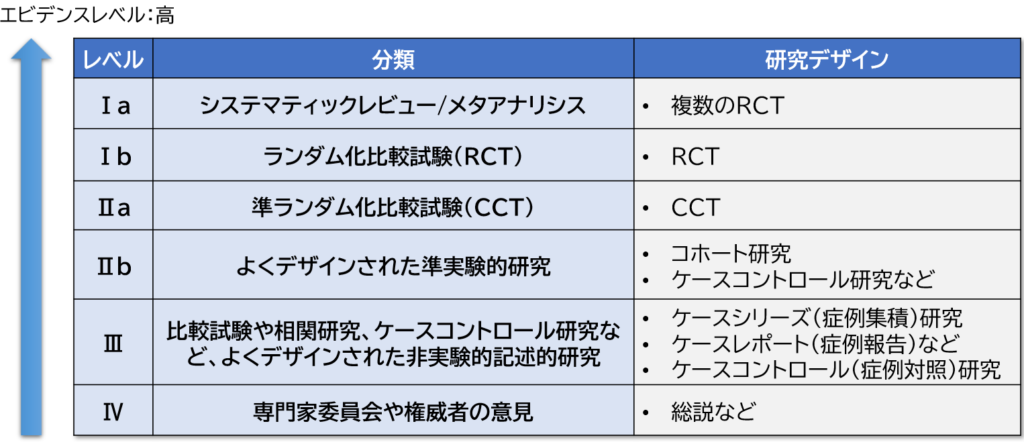

上記の表に「動物実験」や「ガイドライン」を加えてピラミッドの図にしたものが「エビデンスピラミッド」です。

この図を見ることで、実験室で行われるような研究から知見が集積されていき、EBMへと繋がるが過程が分かると思います。

エビデンスレベルによる研究デザインの分類

下記の図は、エビデンスレベルによる研究デザインの分類を更に簡略化したものです。この分類ではRCTが最も信頼度が高く、非実験的研究が信頼度が低いです。

看護の研究のほとんどは、準実験的研究や非実験的研究です。悪いことではないですが、知見が集積されている分野では積極的にエビデンスレベルの高い研究を実施していくべきであると考えます。

どの研究が優れているかという視点だけではなく、多くの研究が集積した結果が臨床に繋がっていくという視点を持ちながら1つ1つの研究を積み重ねることが重要ですね。

まとめ

エビデンスレベルの高い研究は確かに素晴らしいですが、研究は積み重ねが重要です。エビデンスレベルを基に、先行研究と自分の研究の繋がり、自分の研究と未来の研究成果の繋がりを想像しながら広い視野で研究に取り組んでいきましょう。

エビデンスレベルを理解すると、自分の研究が全体の大きな流れの1つであることが理解できて嬉しいね。

また臨床にて研究的知見を活用する場合は、自分が集めた情報はエビデンスレベルのどこに位置しているのかを考えながら活用することが重要です。EBMにおいては、活用する研究結果の信頼度を確認し、一般化可能な結果なのかの吟味が重要です。

この記事を読んだ方におすすめの書籍を下記で紹介しています。良かったら参照してください。

量的な研究では統計解析のために膨大なデータ(アンケート調査のデータなど)を入力する作業が必要となります。また、質的研究ではインタビューデータ等の音声データを文字起こしする作業が必須です。これらの作業は単純作業ですが、多大な労力と時間を要します。また正確性も重要になります。そのため、データ入力を専門業者や文字起こし有料サービスに依頼することも1つの選択肢だと思います。

興味のある方は【アンケート調査のデータ入力は代行業者にお任せ】研究データのデータ入力代行業者を探すならEMEAO!(エミーオ)がおすすめ! ・ 【インタビュー調査の文字起こしとは?】文字起こしは専門業者にお任せ!「おすすめの文字起こし有料サービスを紹介するよ」で紹介しているので良かったら参照してください。

引用・参考文献

- 川口孝秦(2020).看護研究ミニマムエッセンシャルズ.医学書院,東京.

- 対馬栄輝(2019).医療系研究論文の読み方・まとめ方.東京図書,東京.

コメント